オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

2014.7.16

おはようございます!

司法書士の立石です。

今日の大阪、朝から本当に暑いですね!!

暑くて、寝た気がしません(> <)

さて、時代はどんどん進んでいます!

ネット社会になっています!

Yahoo!がはじめた新サービスご存知ですか?

本日の**相続手続シリーズ**第27弾は、『インターネットでも相続対策?!』

つい最近、Yahoo!がはじめた

“Yahoo!エンディング”というサービスですが、

生前に、死後の準備をしておけるというものです。

死後に、特定の人へ、自動的にメッセージが届くようにしたり、

有料サービスの課金を自動で停止してくれたり、

ボックス内の個人データを削除してくれたりします。

詳しいサービス内容はこちらをご参照ください。⇒http://ending.yahoo.co.jp/

公的手続や金融機関の相続手続にとどまらず、

インターネット業界の相続手続もこれからは増えていきますね!

司法書士は何をしてくれるの?

というと、「不動産の相続手続」「不動産の相続対策・遺言」です。

ますます注目の高まる“相続”ですが、

お悩みの方はお気軽にご相談下さい。

司法書士 立石和希子

2014.7.14

こんばんは!生きのびたー!なんとか生きのびたーー!!

多くは語りませんが、一度死んだと思って、生かされたと思って、また一から前進していきます!!

ども、司法書士の泉です♪

今夜も「**家族信託シリーズ**」第6弾をお送りいたします♪

受託者は誰にすればいいの?

という疑問にお答えいたします!

受託者は、委託者の思いを任される者、つまり、信託の事務を遂行する者です。

信託の利用を考える上で、最も重要なポイントです。

信託法第163条(一部抜粋)

【受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき、信託は終了する。】

と定められております。また、

信託法第56条第1項(一部抜粋)

【受託者が死亡したり、後見開始または保佐開始の審判を受けたときも、信託は終了する。】

と定められております。

信託は、設定から終了まで、かなり長期にわたって事務処理が行なわれることが少なくないので、途中で、当初決めておいた受託者が欠けることも十分考えられます。

信託法第62条第1項(一部抜粋)

受託者が欠けた場合、委託者と受益者の合意で、新受託者を選ぶことができる。

という信託法の定めもありますが、なかなか現実的ではありません!

ですので、信託を設定する段階で、後継受託者、さらにはその次の受託者を定めて、当初受託者に不測の事態が生じたとしても、直ちに後継受託者が就任して信託事務を継続できるように準備しておく必要があります。

信託の利用を考えるときは、1つの事案をいろんな視点から考え、シュミレーションをしないと、最悪の場合、せっかく信託が台無しになっちゃいますので、要注意ですね♪

本日は以上です。

本日も、最後までお読みいただき、本当にありがとうございます!!

今週も激しくなりそうですね!準備は万端でしょうか?

生かされたと思って、今週も張り切っていきましょうね♪♪

司法書士の泉でした♪♪

PS.私、遂に「真空ミキサー」を購入いたしました!野菜と果物は、この真空ミキサーで瞬く間にジュースに変わります!

今のところ「2014年買ってよかったモノ」のTOP1です♪これで野菜不足を解決だ♪♪

2014.7.9

こんばんは!

司法書士の立石です。

先ほど、半年ぶりに姉から

「すごい面白い話が2こある」と興奮して電話がかかってきました。

久しぶりの電話だったもので、気がつくともうこんな時間!!!

日付も変わる直前ですが、

一度決めたブログ更新はイジでも続けるので、今日もお付き合いくださいませ。

**相続手続きシリーズ**第26弾

『遺産分割協議書は、何をベースに作ったらいいの?』

不動産の名義というのは、正式には「登記簿謄本の所有者」です。

登記簿謄本をみる必要があります。

相続がおこった場合には、この不動産の名義を書き換えます。

皆さんの中には、このようにお考えの方いらっしゃるのではないでしょうか。

○いつも私が固定資産税払ってるから、私のものになっている。

○納税通知書の名義はすでに私のものになっているので、もう名義変更は済んでいる。

実際に納税通知書は、その物件に住んでいる相続人に送られてきたり、

相続人代表者に毎年送られてきたりしています。

しかし、肝心な「登記簿謄本の名義」は、先代・先々代のままということもあり、

この場合、相続による名義変更はなんら完了していない状態です。

最近の案件でも、納税通知書はまとめて亡くなったお父さんに来ていたのに、

名義はお父さん・おじいちゃん・ひいおじいちゃん各々のままだったという事案がございました。

登記の名義人ごとに遺産分割協議・相続登記申請が必要になりますので、

この案件は登記申請件数がかなりのボリュームとなりました。

実際に「登記簿を調べる」という作業が、遺産分割・相続登記の第一歩☆

納税通知書に記載されている不動産の登記簿を丹念に調べてみて下さいね!

司法書士 立石 和希子

ちなみに、姉の面白い話ですが、半年の中でこの2こ?!

というの話だったので、姉の様子が逆に心配になりました。笑

私もすごい面白い話があったら、これからは姉妹に連絡しようと思います。

2014.7.7

こんばんは!あっっっという間に今日も一日が終わりましたね!司法書士の泉です♪

もうほんま瞬く間に一日が終わるわ〜早いわ〜!

さて、今日は久しぶりに「**家族信託シリーズ**」第5弾をお送りいたします♪

家族信託ってどうやって始めるの?

という疑問にお答えいたします!

信託法という法律は、信託の設定方法(信託行為といいます)を、3つ用意してくれています。

「信託契約」「遺言信託」「自己信託」の3つです!

まず、信託契約からいきましょう!

① 信託契約

委託者と受託者との契約の締結によって信託を設定する形態です。法律は、信託契約については特別の方式や書式等を定めておりません。口頭の合意でも成立してしまう契約とされております。ただ、実際はきちんと書面を作成いたしますけどね♪

② 遺言信託

委託者、すなわち遺言者の遺言を通じて信託を設定する形態です。遺言信託は「遺言」なので、遺言の効力の発生によってその効力が生じます。

③ 自己信託

いわゆる「信託宣言」と呼ばれるもので、委託者の単独行為で信託が設定されます。他の二つと比べ、自己信託は、「公正証書その他の書面もしくは電磁的記録によって」信託の設定を行うとされており、効力発生も設定方法によって異なります。

こんな感じです。

3つあるけど、どの信託行為を選択すればよいのでしょうか。

選択は自由です!

信託は、その信託の目的を中心に機能する制度であり、その目的によって設定方法を考えていくことになります。

また、信託に伴う課税制度のことも視野に入れておかないと、たいへんなことになっちゃいますので、信託の設定に当たっては、税務の面からの検討を怠ってはなりません!!

つまり、本日のまとめとしましては、信託を始めるには、「信託契約」「遺言信託」「自己信託」の3つがあり、信託の設定にあたっては、「信託の目的」を明確にし、その上でどの信託行為でするかを決める必要がある、ということです。

福祉目的なのか、確実な家産承継が目的なのか、クライアントの想いは様々でしょう。

クライアントの想いを確実に実現できるよう、ありとあらゆるケースを想定し、クライアントにとってベストな提案ができるよう、私はこの分野を極めたいと思います!

以上です!!

最後までお読みいただき、感謝の気持ちでいっぱいです!ありがとうございました!

今週も張り切っていきましょうね♪♪

司法書士の泉でした♪♪

...

2014.7.4

おはようございます!

司法書士の立石です。

個人的なことなのですが、今夜は司法書士の研修へ出かけます。

先週土曜日も研修に行っていたのですが、まだ報告できていなかったので

今日は、先日の研修「後見制度支援信託について」で得た情報提供をします。

後見制度支援信託というのは、

専門家以外の親族が後見人に就任しているケース限定の制度です。

被後見人の財産が何千万円かあるという場合、

専門家でない後見人がきっちり管理するのはとても大変。

また、後見人の不正事件(横領等)も多発しています。

不正事件については、2012年の情報ですが

2010年6月〜2012年3月の間で不正事件数は538件

被害総額は52億6000万円と報告されています。

このような事情から、適切な財産管理・不正行為防止を目的として

「信託」が導入されました。

日常生活に必要なお金と将来急に現金で必要となるかもしれないお金を除いて、

通常使用しない金銭を信託銀行に預けておく制度です。

信託銀行に預けたあと、このお金を簡単に引き出すことはできません。

まさに、“守り“の制度です。

後見制度支援信託は、家庭裁判所が親族後見人に対して提案するものであり、

家族信託の意味合いとは別の制度です。

ただ、後見制度支援信託を進めるにあたり、司法書士や弁護士が家庭裁判所から選任され、

信託銀行との契約締結をすることになっています。

後見制度も年々改善されていることが分かりますね!

後見制度は、後見人の横領・着服問題がある一方で、資産運用が全くできなくなるという問題もありますが、

後見制度の最新情報を仕入れ、お客様にぴったりのご提案ができるようこれからも精進していきたいと思います。

今夜の研修は「ABLの活用法」!

こちらは、会社と融資に関する業務です。また、情報提供いたします。

司法書士 立石 和希子

2014.7.2

こんばんは!

司法書士の立石です。

あっという間に、2014年も後半戦突入ですね!!

今日の**相続手続きシリーズ**第25弾は、

「戸籍はいつからあるの?」

最近、相続登記申請したものの中に、

被相続人のお父さんが文久生まれ、お母さんが慶応生まれ

という事案がございました。

この相続登記をするにあたって、お父さん・お母さんの戸籍も

集めなければいけなかったのですが・・・

さすがに古い!

もう戸籍はありません!

ということ、往々にしてあるのです。

実は、戸籍制度が始まったのは、明治5年から。

明治5年以前の戸籍はどう頑張っても取得することはできません。

戸籍がないときの取扱いは、法務局ごとでも異なり複雑です。

相続手続も奥が深いですが、戸籍の歴史も奥が深いのです!

司法書士 立石和希子

...2014.7.1

こんばんは!夜分遅くに失礼いたします!お肉大好き司法書士の泉です!!

あっという間にこんな時間になっちゃいました。一日一瞬ですね!

もう6月もあと1分で終了です。2014年の後半戦がいよいよスタートです!

さて、今日は、親愛なる社員の越くんの送別会&新人の細見さんの歓迎会で、焼肉を食しました。お肉、最高でした♪

越くんは「こんなマジメな人、おるんや!?」というくらいマジメで、いずみ事務所の外回りの特攻隊長として、非常に活躍してくれました。

社員が旅立つことは、正直とても寂しいです。

けど、応援したい気持ちの方が何倍も大きいです。

そして、感謝の気持ちでいっぱいです。

東京に行っても、越くんらしくまっすぐに突き進んで行ってくれるでしょう。

1年半、ありがとね!

ぜひともまたいずみ事務所に帰ってきてね(笑)

そのときは全力で迎え入れるからね♪

平日は一切お酒を飲まない主義ですが、今日はめずらしくほろ酔いです。

あっ!またお仕事のこと書くの忘れてた!ドンマイ俺!!

でも、今日はもう寝よう!!なんせほろ酔いだからね!!

よし、みなさん、素敵な夢を!

最後に、、、、、、、、、

越くんがいずみ事務所に居てくれて、とても幸せでした!

ほんまありがとう!!!

越くんの今後の活躍を心から楽しみに、また、応援しています。

また会いましょう☆

司法書士 泉 康生

...

2014.6.27

こんばんは!

司法書士の立石です。

最近、ネットからのお問い合わせでお客様がいらっしゃることがまた増えました!

ほんのご近所のお客様なのですが、そのご相談の多くが“相続”です。

「こんな近くに司法書士事務所があったんだ!」

「ネットで検索したら近くにあると知ったので・・・」

と、ご連絡くださって嬉しい限りです☆

ありがとうございます。

司法書士事務所は、結構どこにでもあります。

梅田やなんばにまで行かなくてもあるんですよ!そう、天六に!!

泉司法書士事務所は、天六でNO.1の司法書士事務所ですから皆様ご安心を☆

○迅速・スピーディーな対応

○フットワークが軽い

○多様なアドバイスを受けられる(解決の糸口は、登記だけとは限りません)

○登記以外の、不動産の売却・査定や税金に関しても得意な専門家をご紹介する

○若いスタッフのため、相談しやすい

「天六」といえば「泉司法書士事務所」

夜はこんな感じで看板がピンクに光っていますので、皆様また見てやってください。

天六に事務所をかまえて早6年ですが、

ご近所のお客様にたくさんお越しいただけ、非常に嬉しく思います。

お問い合わせいただいた皆様ありがとうございます!

どうぞ、これからもよろしくお願いいたします。

司法書士 立石 和希子

...

2014.6.25

こんにちは!

司法書士の立石です。

今日は、ちょっと久しぶりになってしまいましたが

**相続手続シリーズ第24弾**です。

皆様、相続に関する情報、最近増えていますね!

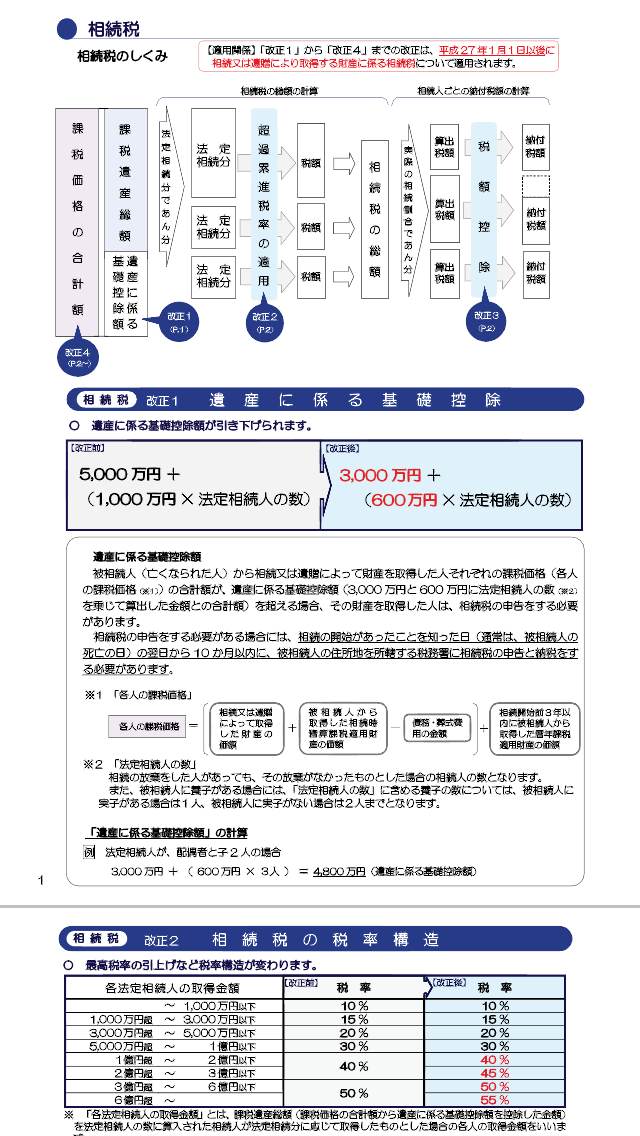

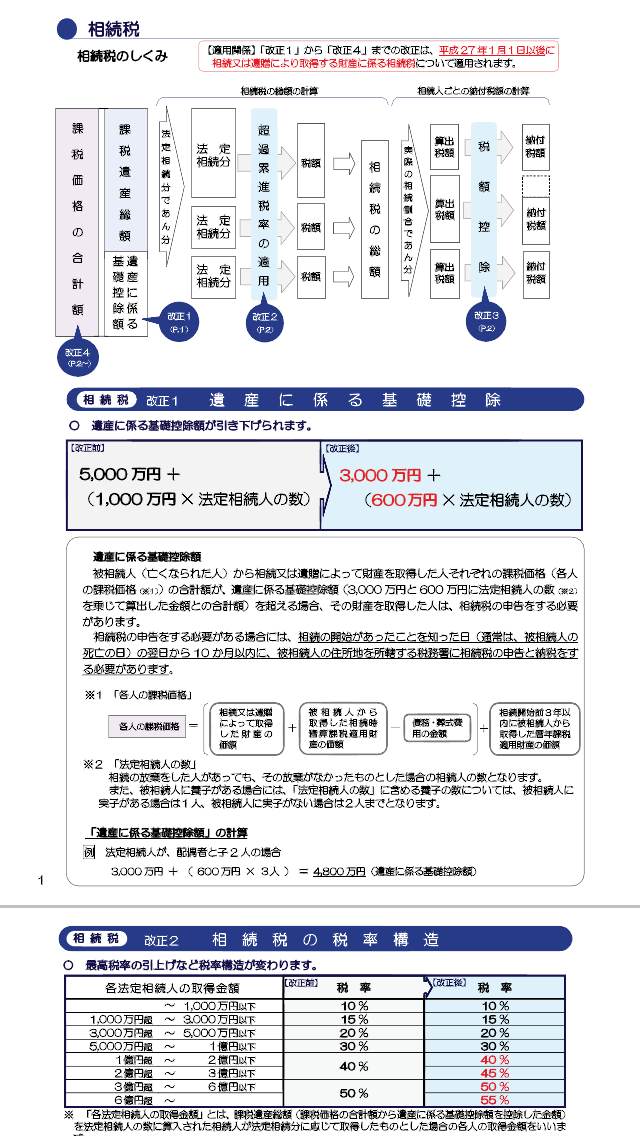

相続税が来年の平成27年1月1日から、実質増税になることから

注目が高まっているのでしょうか。

相続はどの家庭にでも起こりうることなので、関係ないという人はいないですね。

今日のテーマ 「相続財産が少ないほど、もめやすい?!」

ということですが、本当なのでしょうか。

“もめやすい=事前の相続対策をしていない”

と考えていただくと、なんとなくご理解いただけると思います。

財産をたくさん持ちの方は、相続税も多くかかることから

生前に専門家を利用して、相続税を抑える対策だけでなく

もめないための対策もしていらっしゃる方が多いです。

反面、相続税がかからないケースは、事前の準備が特になく

いざ相続が発生すると限られた財産の配分でもめるということが少なくありません。

相続財産が少ないほどもめるケースが多いのは、

事前準備をされていない方が多いということなんですね!

事前準備というのは、税金のことだけではありません。

財産の多寡にかかわらず、事前の相続対策をしておきましょう☆

司法書士 立石 和希子

2014.6.23

こんばんは!うどん大好き司法書士の泉です!!

今日は近所の美味しいうどん屋「きすけ」でお腹いっぱい食べてきました!

きすけ⇒http://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27015342/

無我夢中でパクパク食べていたので、写メを撮るのを忘れました!ドンマイ泉!!

さて、今日は、いや、今日も、泉事務所からのお知らせです。

以前もブログで案内させていただきました「求人募集」の件ですが、、、、、

ありがたいことに、事務員1名、加入が決まりました!!

「泉事務所で働いて幸せでした」と思っていただけるよう、きちんとサポートしていきたいと思っております☆

一緒にお仕事できるのが楽しみです♪♪

ご縁に感謝です。

しかーし!

まだです。次は、一緒に働いてくださる「司法書士」を募集しております。

業務内容は、自分で申し上げるのも大変恐縮ではございますが、かなり魅力的だと思います。

【業務の割合】

●不動産登記(相続・贈与・売買等)・・・3割

●商業登記(会社設立・役員変更等)・・・3割

●成年後見・・・2割

●その他・・・2割

とこんな感じです。

そして、司法書士にしていただく業務内容はこちら↓

【業務内容】

●不動産のお取引への立会い

●登記申請書類の作成(不動産・相続・商業)

●後見業務

●出張相談

●他士業・他業種との連携

●てか全部!!

です。

お付き合いしていただいている取引先・クライアント・ビジネスパートナーは、みなさん、とても魅力的です。大好きです。

泉事務所の最大の強みである「 他士業・他業種との連携」は、通常の業務をもっとおもしろくすると思います。

私たちと一緒に、一人でも多くのクライアントを幸せにしましょう☆☆

ご連絡をお待ちしております♪

泉司法書士事務所 担当 泉

TEL 06―6147―8639

MAIL izumi