オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

2015.2.19

みなさん、こんばんは!

実は会社登記にも強い司法書士の泉です。

またまた、夜になっちゃいました!

もうみなさんは、夢の中でしょうか。

さて、今日はいつもとうって変わって、会社登記のお話です。

なぜかというと、この2月・・・会社登記ラッシュなのです!

理由は、、、わかりません!

この2月だけで業務の割合を見てみると、会社登記の割合が全体の5割!!

司法書士事務所としては、けっこう珍しいほうだと思います。

「会社登記」にもいろいろございます。

せっかくなので、泉事務所にご依頼いただく「会社登記」の内容をランキング別に発表します!

(※法人形態にはいろいろございますが、ここでは「株式会社」でご説明いたします。)

第10位 【有限会社から株式会社への移行】(有限会社を株式会社に変更する手続き)

第9位 【資本金の額の減少】(資本金を減らす「減資」)

第8位 【募集株式の発行】(資本金を増やす「増資」)

第7位 【商号変更登記】(会社名の変更)

第6位 【本店移転登記】(本社の移転)

第5位 【目的変更登記】(事業の拡大等)

第4位 【監査役設置会社の定めの廃止・取締役会設置会社の定めの廃止登記】

(※よく、役員を「1人」にしたい場合に、ご依頼いただく定款変更手続きです。)

第3位 【株券廃止登記】(株券不発行会社にしたい場合)

第2位 【株式会社設立登記】(新規設立・法人成り含む)

第1位 【役員変更登記】(重任・新規就任・辞任等の退任)

こんな感じです。

この他も、「種類株式の発行」「合併」「会社分割」など、ご依頼いただく登記は多岐にわたります。

この「会社登記」は、よく「どの司法書士がやっても同じ」と思われがちですが、実はそうではありません。

会社登記もまた、司法書士の腕の見せ所です。

泉事務所は、「提案力」が違います。「スピード」も違います。「価格は普通」です!

でも、コストパフォーマンスは「最高に良い」と自負しております。

「役員の改選時期だから、役員変更登記をして欲しい。」

この何気ないご依頼から、ヒアリングをして、現状での問題点や改善点を見つけ出し、ご提案する。

このご提案がとても楽しいのです。やりがいがあるのです。

「会社法」をきちんと理解していないと、それができないのです。

会社を経営していくうえでは、「会社登記」は避けては通れません。

やらないといけない会社登記を怠ると、「過料」が科せられます。

「会社謄本」と「定款」を、私に見せてください。そして、2分30秒のヒアリングをさせてください。

カップラーメンが出来上がるよりも早く、ご提案いたしますから。

(※種類株式や事業承継のご相談に限っては、この限りではございません!!)

実は会社登記にも強い司法書士の泉でした♪♪

2015.2.19

みなさん、こんばんは!夜が苦手の司法書士の泉です。

こんな時間にブログの更新・・・・・

何か、悪いことをしている気分です。

でも、気にせず、更新します!

泉事務所では「相続放棄」の書類作成のお仕事が非常に多いです。

よく勘違いされるのですが、「私、相続しなくていいから!」と遺産分割協議書にハンコを捺すことを「相続放棄」と思われている方がおられますが、それは「相続放棄」ではございません。あくまでも「相続分の放棄」に過ぎません。

つまり、それだけでは、もし負債等の相続債務が見つかれば、支払い義務が発生する、という事態に陥ります。

相続放棄は、相続を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申述する方法で行ないます。

「(私以外の)○○が遺産を相続する」という内容の遺産分割協議書にハンコを捺す「相続分の放棄」と、裁判所に申述する「相続放棄」とは効果が全く違います。

負債等の借金の支払い義務を免れたいのであれば、必ず「相続放棄」をしましょう!

この「相続放棄」はとても多くの論点があります。

相続放棄に関する裁判例もたくさんあります。

今後「死後3ヶ月経過後の相続放棄」等、いろんな事例を紹介していきたいと思います。

でも、今日はもう寝ましょう!みんなでいい夢みましょう!

おやみすなさい♪

相続放棄の経験もかなり豊富の司法書士の泉でした!!

2015.2.17

みなさん、おはようございます!温泉大好き司法書士の泉です。

今日もやって参りました。ブログ更新タイムです!

毎日、ブログの更新に、まぁまぁ時間かかってますが、ノープロブレム!時間は自分で作るものですからね。気にせずいきましょう!

最近、インターネットのお問い合わせで、

「ブログを見たんですけど・・・」「ホームページを見たんですけど・・・」

と言ってくださる方が増えてきました。嬉しいですね!

でも、「ブログ割引」「ホームページ割引」はございません!

あくまでも、適正価格で価格以上のサービスを提供いたします♪

さて、本日のお題はこちら、

「成年後見人の死後事務」

です。

次のようなとき、あなたならどうしますか?

「戸籍上の相続人が存在しない成年被後見人であったジョニー(日本人)は、元気なうちに、死後事務委任契約の締結や、遺言書を遺すこともできずに、死亡した。成年後見人であった司法書士マイケル(日本人)は、ジョニーの死期が迫ってきた時に、死後事務の困難さを予想し、相続人ではない親族らに、成年後見人では行使しにくい死後事務に関する支援を求めたが、親族らは、「葬儀等には参列するが、責任は負いたくない。お金は十分あるはずなので、後見人において対応して欲しい。」との回答であった。マイケルは、今後いかなる対応ができるのか。」

はい、マイケルピンチですね!

なぜなら、成年被後見人本人(今回では「ジョニー」)が死亡すると、明文の規定はないが後見が終了し、成年後見人(今回では「マイケル」)には、管理の計算をし、財産を相続人に引き継ぐ義務が残ります。

原則、後見人には、上記義務以上の事務を行う権限が与えられていないことから、実務上、第三者後見人(相続人ではない専門職後見人)の多くが、悩みながら財産引継ぎまでの様々な対応を行っているのです。(※本当に悩みます。)

その中でも、財産を引き継ぐ相続人がいない場合は、相続人不存在による相続財産管理人が家庭裁判所の審判により選任されたときに財産を引き継ぐことになりますが、親族からも協力を得られないときは、やむを得ず後見人が、相続財産管理人が選任されるまでの間に、死後事務を行わざるを得ないことになります。

またまた出ました、相続財産管理人。

実際に、私が初めて相続財産管理業務に携わらせていただいたのは、これとよく似たケースでした。

私が成年後見人を担当していた成年被後見人が亡くなり、戸籍上の相続人が存在したので、その相続人に財産を引き継ぎたいが、その相続人が居留守を使って、コンタクトが取れず、財産を引き継げない、といったケースです。

張込みましたよ。まぁまぁ、張込みました。しかも相続人2人とも。

張込み司法書士とは、私のことです。

相続人が存在するのに、相続財産管理人・・・・・不思議ですよね。

相続財産管理人は、「相続人のあることが明らかではないとき」に成立するものなのに、今回のケースでも相続財産管理人なの?

『もし、相続人が行方不明であれば、「不在者財産管理人」の申立てをしてくれたらいいが、相続人は行方不明ではなく、「そこに居る」のは間違いなく、ただ、財産の引継ぎをしてくれないだけだから、「相続人に供託するための相続財産管理人」の申立てをしてくれ』

とのことでした。なるほど!

(※供託とは、簡単にご説明すると、相手に支払う義務があるのに、その相手が受取らないときなどに、国家機関である供託所に提出して、法律上一定の目的を達成するための制度です。)

このように、将来の財産管理のため、「成年後見制度」を利用しても、「死後事務」のことは別できちんと対策をしておかないと、大変なことになります。

死後事務に関しては、「死後事務委任契約」や「死後事務委任型信託契約」で、生前にきちんと対策をすることができます。

詳しくは、専門家へご相談ください♪

生前相続対策のスペシャリスト、司法書士の泉でした!!

...

2015.2.16

みなさん、おはようございます!月曜大好き司法書士の泉です。

もうブログ更新が日課です。こんなに続いた日、今まであったでしょうか。

いいえ、なかったでしょう。憶えてないけど。

相続専門の司法書士として、たまにこんな質問されます。

「相続人がいないときって、財産はどうなるの?」

答えは、

「国に帰属します!」

ポイントは、

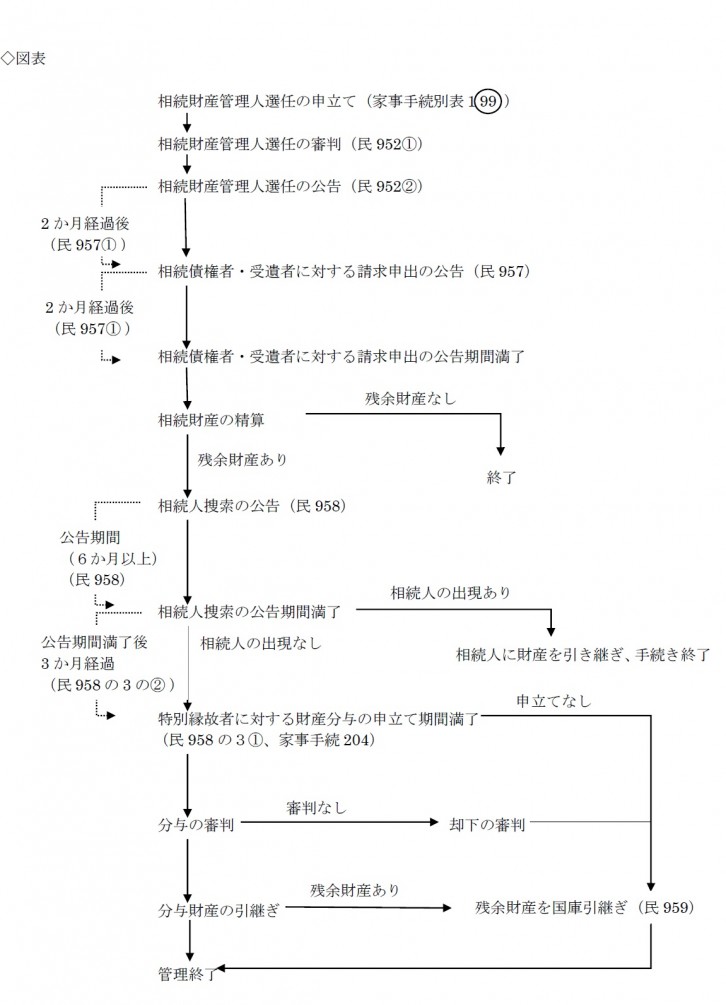

①相続財産管理人は、相続人が不存在であることを確定するため、相続人捜索の公告を申し立てます。

②相続財産管理人は、国庫に帰属する財産を確定させるため、報酬付与の申立てをします。

③相続財産管理人が預金を国庫に帰属させる場合、裁判所債権管理官の指定する口座に納付します。

④相続財産管理人が不動産を国庫に帰属させる場合、所轄財務局長に引き継ぎます。

でも、実際、私は相続財産を国に帰属させたことがありません。

なぜなら、相続財産が国庫に帰属するのは、相続人が存在せず、かつ相続債権者および受遺者への弁済、特別縁故者への分与の後、さらに残余財産が存在する場合、だからです。

相続財産を国庫に帰属させるためには、「相続人がいないこと」を確定するため相続人捜索の公告(民法第958条)が必要です。

その他、相続財産管理人のお手続きは、非常に複雑であるため、これ以上の言葉での説明は省きます!

「相続財産管理人選任の申立て」から「管理終了」までの分かりやすい表を見つけたので、貼り付けます。(「事例式 相続実務の手続きと書式」 新日本法規)

ねっ!ややこしいでしょ!朝から眠たくなったでしょ!

今まで携わらせていただいた相続財産管理の案件では、最終的に、相続人に財産を引き継いだり、相続財産を現金化して、債権者に弁済したりして、財産が何も残らない、といったケースばかりです。

でも、今後は、国に引き継ぐことも出てくるでしょうね。

法律上の相続人が存在せず、かつ、財産を国に帰属させたくないなら、「遺言書」もしくは「家族のための信託」を、ご検討ください。

ご自身の財産の行方は、ご自身で決めることができます。

手遅れになる前に、ぜひ専門家へご相談ください。

生前相続対策のスペシャリスト、司法書士の泉でした!!

PS.「なにわの湯」最高でしたよ♪

...

2015.2.13

みなさん、おはようございます!今日もやって参りました、ブロガー司法書士の泉です。

本日も更新です。勢いが止まりません。

さて、最近、相談を受けた事例を、お伝えいたします。

(※個人情報の関係上、ポイントを絞ってお伝えいたします。)

「相続登記を抹消したい」という相談を受けました。

親の相続の際に、遺産分割協議をして相続登記をしたのですが、その相続登記を抹消したい、というご相談です。

なかなかレアですね。ミディアムではないですね。レアです。レア。

「相続登記の抹消」ができる場合として想定できるのは、「遺産分割協議の内容に『要素の錯誤』があった場合」と「相続人が相続放棄をした場合」です。

この『要素の錯誤』というのは、専門的な言葉になっちゃうので、ここでは『無効』と置き換えてください。

★遺産分割協議の「無効」の例としましては、

①遺産分割協議を全員でやらなかった場合

②相続人ではない者と一緒に遺産分割協議をした場合

③遺産分割協議の目的物を誤った場合として、目的不動産の同一性を誤った場合や、遺産の一部が協議から漏れていて、これを知っていれば、この遺産分割協議はなされなかったと認められる場合

④遺産分割協議書の作成を間違えた場合

などが考えられます。

★相続人全員が相続放棄をした場合も抹消の原因となります。(相続人のうちの1人が相続放棄をした場合は、「抹消」ではなく、「更正」の登記の対象となります。)

ちなみに、今回のご相談は、後者の「相続人全員が相続放棄をした場合」です。

しかーし!ここで少し問題が・・・・・

「相続登記」は、相続人からの「単独」申請が可能なのですが、「相続登記の抹消登記」は「共同」申請の形態をとることになります。

共同申請ということは、「登記権利者」と「登記義務者」が必要です。

登記義務者は、今回の登記によって不利益を受ける者である「登記名義人となっている相続人」で問題ないのですが、登記権利者はどうでしょうか。

今回の登記によって利益を受ける者は、登記名義を回復する被相続人なので、被相続人が登記権利者となればよいのですが、被相続人はすでに死亡しているので、その承継人である相続人全員が登記権利者になると解されますが、今回のように相続人「全員」が相続放棄をしている場合は、登記権利者の代わりをしてくれる人が誰もいないことになってしまいます。

でも、相続登記の抹消登記は共同申請なので、登記権利者が必要です。

困りましたね。

でも、ご安心ください。

そんなときも、「相続財産管理人」が活躍します。

(※結局、「また相続財産管理人かよ!」って思われた方、ごめんなさい!)

管轄法務局に確認済みです。今回のケース、相続財産管理人に私が就任して、私と登記名義人の相続人とが共同で、相続登記を抹消することになります。

ただ、この抹消について、登記上、「利害関係人」が存するときは、その者の承諾がなければ抹消できず、その承諾がないときは、結局、「真正な登記名義の回復」という登記原因で権利の移転の形態を採るしか方法がないと考えられます。

以上です。

いや〜まさかの相続財産管理人でしたね。

あれ?今日はめずらしく「登記」のことか〜からの「相続財産管理人」ですからね。神業ですね♪

よし、今日は金曜日ですよ!

ハナキンです!

私の今日の目標は、早くお仕事を片付けて、近所にある天然温泉「なにわの湯」に行くことです!

それでは、みなさん、今夜、「なにわの湯」でお会いしましょう!

なにわの湯⇒http://www.naniwanoyu.com/

ブロガー司法書士の泉でした♪♪

2015.2.12

みなさん、おはようございます!ブログ更新がマイブームの司法書士の泉です。

いつまで続くか、自分でも楽しみです。

さて、前回は、『相続人がいない財産から債務の弁済を受けたいとき』をテーマにお伝えさせていただきました。

そこででてきた「相続財産管理人」という言葉・・・みなさん、覚えていますか?

本日は、どのような場合に、この相続財産管理人が選任されるのか、についてお伝えいたします。

まずは、大前提として、こちらの法律をご覧ください。

民法第951条⇒相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とする。

OK?

「法人」というのは、「法律」によって、「人」とされているものをいいます。

つまり、相続開始後、相続人のあることが明らかでない場合には、相続財産は「法人」と擬制されるのです。

さらに言い換えれば、1000万円を持っている人が亡くなったとして、もし、相続人(配偶者や子どもなど)が居る場合は、その方が相続することになりますが、相続人が居なかった場合は、その相続財産(1000万円)は、「法人」になっちゃうよ、ということです。

で、「法人」になったとしても、それだけではその相続財産を実際に管理する人がいない状態ですので、そこで初めて「相続財産管理人」が出てくるのです。そうそう、「シュワッチ」と言いながら自動的に相続財産管理人が空から舞い降りて・・・なんてことはありません!

勝手には現れません!家庭裁判所が選任します!(Not シュワッチ!)

その場合、検察官または利害関係人の請求によって、家庭裁判所は相続財産管理人を選任することになります(民法第952条1項)。

したがって、前回のブログでお伝えしましたが、相続財産から債権を回収したい場合は、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることになります。

では、どんな場合に相続財産管理人が選任されるでしょうか。

【相続財産管理人選任が認められるための要件】

①相続が開始したこと

相続は被相続人の死亡により開始します(民法第882条)が、この死亡には被相続人の自然死のみならず、失踪宣告による擬制死亡(民法第30・31条)も含まれます。

②相続人のあることが明らかでないこと

戸籍上相続人が存在しない場合の他、戸籍上相続人はいるものの、相続欠格、廃除によって相続人の相続資格が失われ、または相続放棄によって初めから相続人にならなかったものとみなされる場合も含まれます。法定相続人の相続資格が失われた結果、相続人が存在しない場合も含まれます。また、相続財産全部の包括受遺者がいる場合には、相続財産管は選任されないとするのが判例です(最判平9・9・12民集51・8・3887、判時1618・66)。

③相続財産が存在すること

少額の財産しか存在しない場合や、消極財産しか存在しない場合も、実体的には相続財産法人が成立すると考えられます。しかし、相続財産管理人を選任するための手続要件としては、相続財産に、印紙代、郵券、公告費用、管理人報酬等の手続費用をかけて処理するだけの価値があることが必要とされます。

(※参考 「事例式 相続実務の手続と書式」新日本法規)

以上です。

実際問題、このようなケース、山ほどあると思います。

泉事務所では、相続放棄手続きのお手伝いをよくさせていただているので、「相続放棄」からの「相続財産管理人選任の申立て」が一番多いです。

お気軽にご相談ください♪

よし!今日もナイスブログ!

あっという間に今週もあと2日!

せっかくなので、楽しんでいきましょう!

ブログ更新がマイブームの司法書士の泉でした♪♪

2015.2.10

みなさん、おはようございます!火曜日大好き司法書士の泉です。

奇跡の2日連続ブログ更新です。

おめでとうございます。ありがとうございます。

さて、実際にあったご相談です。

守秘義務の関係上、ポイントを絞ってご紹介いたします。

「知人にお金を貸して知人の所有不動産に抵当権の設定を受けましたが、その知人が最近死亡したため相続人について調査したところ、相続人が全員相続放棄をしたため、相続人はいないようです。貸したお金を回収するためにはどうすればよいのでしょうか。」

みなさん、どうでしょうか。

相続人がいないから、諦めますか。それはできないですよね。そのために不動産を担保に取ったんだもの。

実際、このようなご相談は非常に多いです。お金を貸した「債権者側」だけではなく、相続放棄をしたい「債務者の相続人側」からもご相談を受けます。

よく、「相続放棄をしたら、初めから相続人じゃなかったことになるから、一切の責任を負わなくて良いんでしょ?」と聞かれますが、答えは「NO!」です。

相続放棄をした者は、その放棄により相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、「自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」という法律(民法第940条1項)があります。

したがって、「相続放棄をしました。はい、終了!」とはならないのです。

でも実際、ご家族のお話を聞いていると、「相続放棄をすると、法律上は初めから相続人じゃなかったことになるかもしれないけど、本当はそんなこと望んでいない。ただ、負債を全部相続することはできないだけで、ほかにできることがあるなら全部やってやりたい。」という方もたくさんいらっしゃいます。

本当に切実です。

そんなとき、「相続財産管理人制度」を利用することで、問題を解決することができるかもしれません。

さて、冒頭のご相談の件ですが、次のようにして、債務の弁済を受けることができます。

1 相続人のない相続財産から債権を回収するためには、相続財産管理人の選任を申立てます。

2 相続財産管理人は、相続債権者・受遺者を確定するため、請求申出の催告をします。

3 債権者は相続財産管理人に対して債権届を提出し相続財産から弁済を受けることができます。

ざっと、このような流れになります。

これだけじゃまだよくわからない、と思いますので、次回以降、

「相続財産管理人の選任」「申立人」「予納金」「相続財産管理人選任後の手続き」

について触れたいと思います。

昨夜も、「相続放棄」「相続財産管理」のご相談がありました。

このようなお手続きでお悩みの方を、「笑顔」にするのが私の仕事です。

「相続」は悲しい。笑っている場合ではない。

とは思いません。

誰も相続を笑えと言っているわけではありません。

亡くなられた方は、残された相続人が、自分の相続が原因で悲しんだり、悩んだりすることを望んでいると思いますか?

ということです。亡くなられたあの方に、あなたのベストスマイルをプレゼントしましょう!

「相続」に関するご相談は、ぜひ専門家に♪

以上!

よし!ナイスブログ!素敵な一日になりそうです。

そして、今日は、クライアントに「家族信託」のご提案!

今日もはりきっていきましょう!

火曜日も大好き司法書士の泉でした♪♪

2015.2.9

みなさん、おはようございます!ご無沙汰しております!

月曜日大好き司法書士の泉です。

約5ヶ月ぶりのブログ更新です。

なぜ、5ヶ月も空いたのか。

それは、ただの「怠慢」です!怠慢司法書士です!お許しください!

それはさておき・・・・・

この5ヶ月間、いろいろありましたよ。あんなことやこんなこと、そんなことまで。

本当にいろいろありました。いい意味でね♪

お仕事も相変わらず、たくさんご紹介いただいております。ありがとうございます!

最近、どんなお仕事が多いかと申しますと、

①不動産の相続・贈与手続き

②それ以外の不動産の登記手続き(マイホーム取得の登記手続き・担保の抹消登記手続きなど)

③家族信託手続き

④成年後見(財産管理)手続き

⑤法人設立(株式会社・一般社団法人・NPO法人など)手続き

⑥それ以外の法人登記手続き(役員変更・定款変更・増資・本店移転など)

⑦相続放棄手続き

⑧相続財産管理手続き

⑨不在者財産管理手続き

などなど、改めて書き出すと、盛りだくさんですね!!

どれもこれも専門分野です♪

けっこうマニアックなお手続きもやっておりますし、どちらかというと好きです。

そして、今年のマイブームは「勉強」と「掃除」で、毎日、勉強と掃除をしております。

おかげで、頭の中と事務所の中が、非常にスッキリしております。

せっかくお勉強しているので、やはり情報提供も必要かと思い、ブログ再開を決意した所存です。

とは言いながらも、日々のなにげない日常(直接業務に関係ないこと)を書くこともあるかと思いますが、みなさんの大きな心で受け止めていただければ幸いです♪

よ〜し、今週も張り切っていきましょうね♪もう2月の2週目ですからね!

月曜日大好き司法書士の泉でした♪♪

PS.私の朝はとても早く、いつも町の定食屋さんでモーニングを食べるのですが、定食屋さんの「朝メニュー」は、ほとんどのお店が「5時」スタートのため、それより早く行ってしまうと、「夜メニュー」になります!みなさん、気をつけてくださいね!

...

2014.9.29

こんにちは!

司法書士の立石です。

今日もいいお天気でしたね☆

午前中は、またお取引で、弁天町まで出かけてきました!

帰りの電車のデコがなぜかすごくかわいかったです☆

今日は会社の定款についてです。

「定款」というものは、どの会社も必要です。国でいう「憲法」にあたるのが「定款」だからです。

定款がないという会社さんは、作成しなければいけません。

会社を設立するときは、定款を作成し、公証人に認証してもらいます。

しかし、そのあと定款の内容を変更する分に関しては、認証してもらう必要はありません。

株主総会で定款変更の決議をすればそれでオッケーなのです。

したがって、会社の設立後は、定款認証していないものでも「定款」として有効ですよ!

本店移転とか、目的変更とかされた会社さんは、変更後のものが現在の「定款」として使えます。

ご確認ください(^^)

司法書士 立石和希子

...

2014.9.26

いいお天気に恵まれた金曜日★

本日は深江橋で不動産のお取引がありました!

本日お取引の本日お引越しとのことです。

基本的に、鍵がもらえるのは決済(お取引)の日なので、

皆さん決済日以降にお引越し可能となりますね!!

お話を伺っていると2階戸建で、屋上が広いおうちのようです。

最近では、屋上にジェットバスをつけたりもできるそうですよ☆

私が家を買えるのはいつになるのか、いや、果たして買えるのか不明ですが

屋上ほしいなと思いました。

そして、こんなお天気のいい日に、屋上つき新築戸建のご購入

おめでとうございます(^^)!!!

記念すべき、ご新居ご購入の場に立会いさせていただき

ありがとうございました☆

司法書士 立石和希子