オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

2014.3.17

おはようございます!月曜フェチの司法書士の泉です!

最近、当事務所の影の番長、司法書士の立石が「**相続手続きシリーズ**」というテーマで、定期的に有力な情報を提供しておりますが、本日は、番長に内緒で、私がお送りします!その名も・・・・・

「**勝手に相続手続きシリーズ**」

第1弾はねー、、、、、

『相続手続きへの想い』

です♪

私はよく、セミナーで、『遺言書は「最後のラブレター」です。最愛の人に、財産と思いを届けましょう!』といったことをお話させていただきます。

「遺言書」は、大切な方のためにも、ご本人のためにも、絶対に書いて欲しい!と常々思ってはおりますが、実際は、まだまだ書かれていない方もたくさんいらっしゃいます。

そんな「遺言書がない」ケースの相続手続きのご依頼をいただいたときに、私が思うことがあります。それは、

「相続人のみなさんがどうしたいのか?」

というのはもちろんですが、それだけではなく、

「亡くなられたご本人様は、どうして欲しいと思っているのか?何を願っているのか?」

です。

例えば、仮に、今までご主人さんがたくさんの農地や山林などを管理されていて、ある日、突然、そのご主人さんが亡くなられたとして、それを今まで専業主婦だった奥さんがお一人で相続する、といった場合、奥さんが、今までご主人さんがされていたたくさんの農地や山林の管理をすることが現実的に可能でしょうか?

実際は難しいでしょう。これを「私が相続したから、なんとしてでもやらなくちゃ」と思い、管理を続けることは、けして容易いことではございません。かなりの負担を強いられます。

私はそんなとき、

「亡くなられたご本人様は、どうして欲しいと思っているのか?何を願っているのか?」

と考えます。

「そんな大変な思いをさせたくないんや!」

そう思われることもあるでしょう。そんなときは、

「駐車場や収益マンションであれば、管理会社へお願いして、負担を軽減する。」

「田んぼや畑は、今借りてくれている人に譲渡したり、農業委員会に相談して貰い手を見つけてもらったりして、負担を軽減する。」

はたまた、

「これは先祖代々引き継いでいる大切な土地だから、お孫さんへと引き継ぎましょう!」

などなど、ご提案させていただく内容は状況によって様々です。

司法書士として、土地や建物の相続に伴う名義変更ができることは当たり前です。

ですが、司法書士がクライアントに求められていることはそれだけじゃない。

「相続人だけじゃなく、亡くなられたご本人様にも安心してもらいたい!」

そんな想いで、相続手続きを担当させていただいております!

というわけで、「**勝手に相続手続きシリーズ**シリーズ第1弾」をお送りしました!

またコッソリと第2弾をお送りしますね♪

「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「信託」

私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!

というわけで、今週も張り切っていきましょう☆

月曜フェチの司法書士の泉でした♪

2014.3.14

こんにちは!

司法書士の立石です。

今日も**相続手続きシリーズ** シリーズ第5弾

相続財産がいくつかある中、車や自宅、預貯金は相続したい。

でも、管理しにくい遠方の不動産や借金は相続したくない・・・

相続する財産を、相続人側で選ぶことはできるのでしょうか?

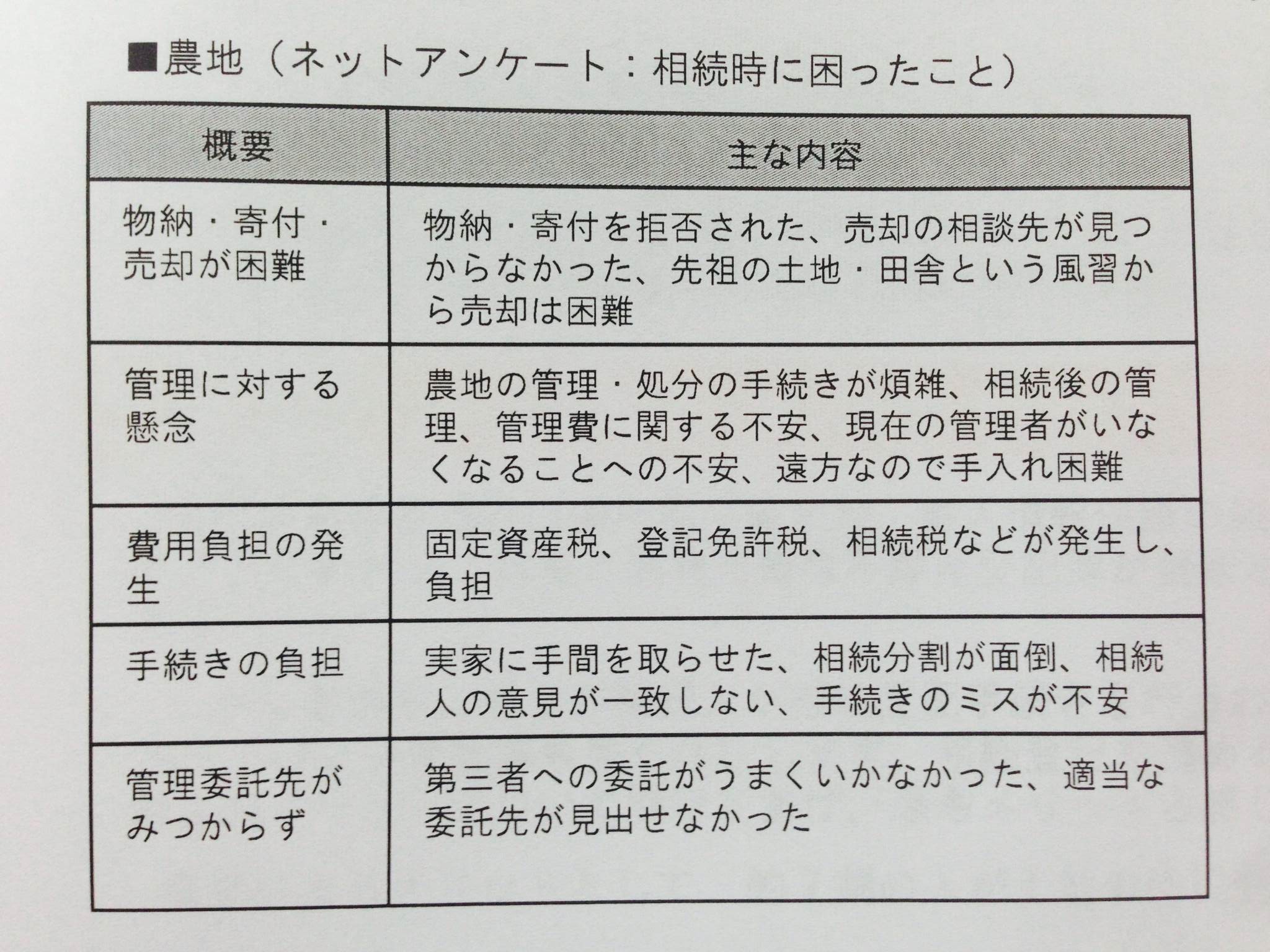

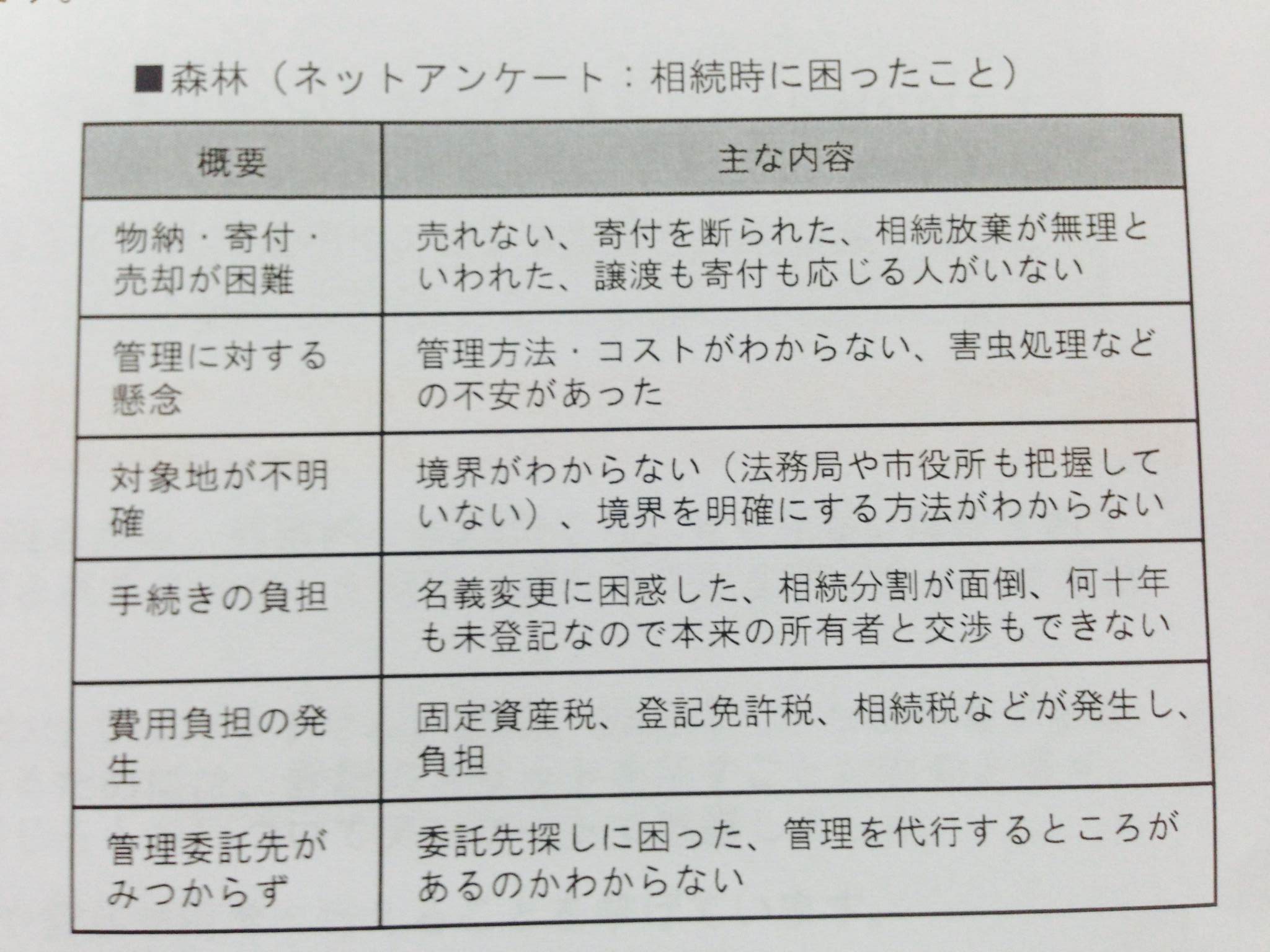

※参考:

http://www.mlit.go.jp/common/000997511.pdf

・・・答えは、NO!

※相続した財産を誰がもらうか相続人同士で分けることはできます。(遺産分割協議)

実際には、全部の財産を相続するか、全部の財産を放棄するかのどちらかしかありません。

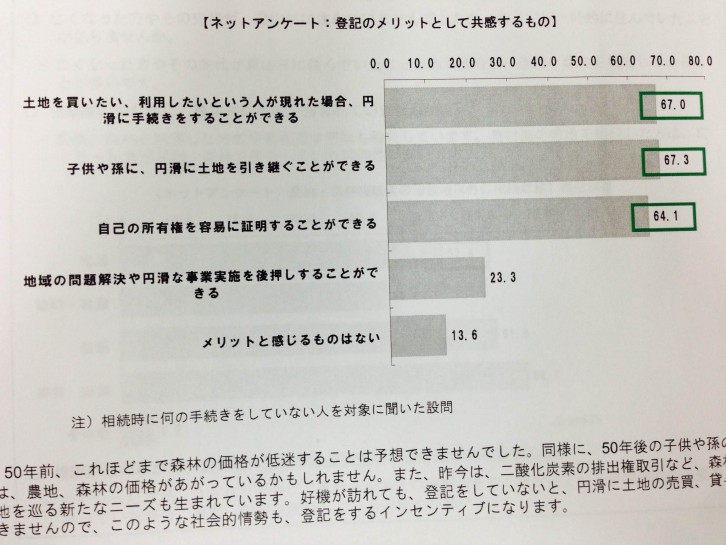

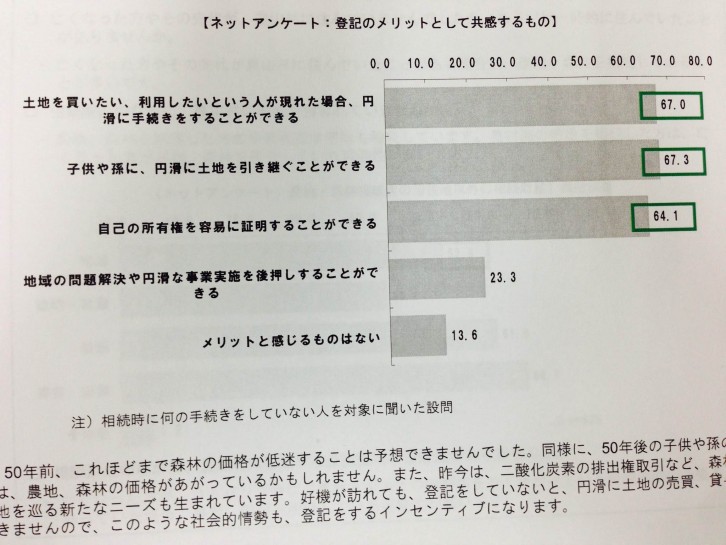

したがって、遠方の不動産や管理しにくい農地や森林を相続した場合には、

もうそれを売却してしまうというのもひとつの手です。

その売却代金をまた相続人みんなで分けることもできますし♪

こういった不動産の処分にお困りの方は、

不動産を買い取ってくれる不動産業者さんを弊所でもご紹介しますし

行政機関でも農地や森林の管理者や買手の斡旋をしてくれます。

手続きのことだけではなく、相続財産をこれからどうしていこうかという段階でお悩みの方も、ぜひお気軽にご相談ください。

ベストな方法を一緒に考えていきましょう☆

司法書士 立石 和希子

今日はホワイトデーということで、もらいました(^^)

2014.3.12

こんばんは!

司法書士の立石です。

恒例の**相続手続きシリーズ**

今日は第4弾です!

『相続人がいない場合、その財産はどうなるのか?』

相続人がいないケースとしては、

子供も親も兄弟もみんないなくなっているという場合や

相続人はいたけど全員相続放棄した場合

(※この場合はプラスの財産はほとんどないということが多いですが・・)

があります。

相続人がいないからといってその財産を放っておくわけにはいかず、

また相続人がいないからといってその財産を他人が勝手に処分することもできません。

そのため国は、財産を管理する「相続財産管理人」と選任するよう制度を設けています。

この制度を簡単にご紹介すると・・・

まず、相続財産管理人が相続人の代わりにその財産を管理し、把握します。

その後、被相続人のお世話をした人とか内縁の配偶者とか

法律上「特別縁故者」と呼ばれる人がいないか、公告して探します。

「特別縁故者」と自ら名乗りでる人がいなければ、

いよいよこの財産をあげる人がいなくなり、財産は国のものになります。

複雑な法的手続きを踏まなければならないというのが現状です。

相続財産管理人になるのは、弁護士か司法書士がほとんどです。

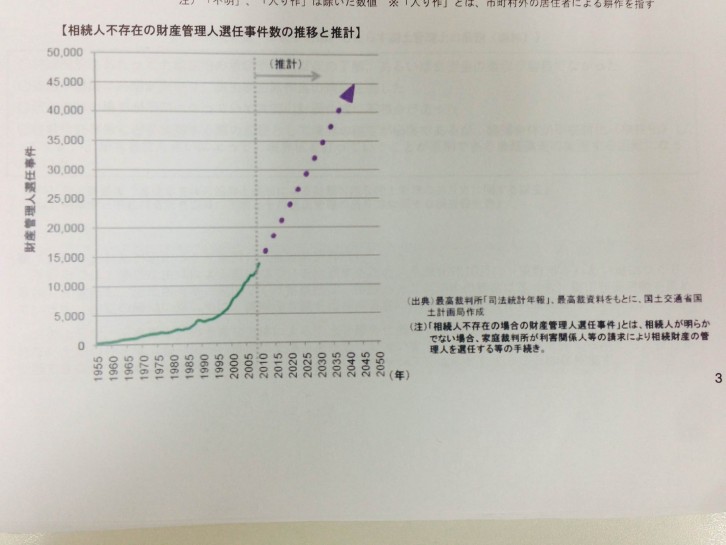

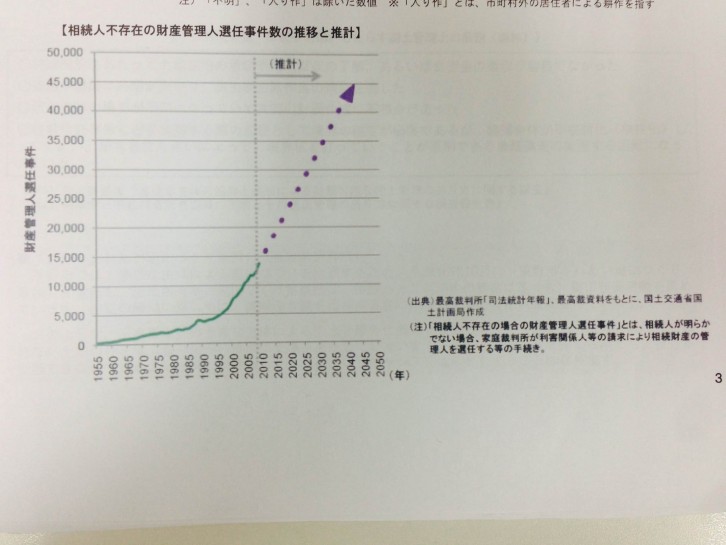

近年、少子化が進んでいることもあってか

相続財産管理人を選任される案件が増えているようです。

参考:

http://www.mlit.go.jp/common/000997511.pdf

少子化の影響で、このような手続きも増えていくのでしょうか。

相続の問題、親族関係によって本当にバラバラです。

皆さんご自身についても考えてみて下さい。

司法書士 立石 和希子

...2014.3.10

おはようございます!月曜LOVEの司法書士の泉です。

今日も清々しいお天気ですね♪今、事務所でトトロ聴いてます♪となりのトトロ♪

でも、もし実際に電車とかで、となりにトトロ居たら、、、、、、

【一緒に写真撮ってもらって、facebookでタグ付け】

かな。

あかん、月曜日の朝から、ユルいこと考えてもた!

それはそうと、いよいよ春がやってきますね!

もうちょっと暖かくなったら、万博でピクニックをしたいですね♪

そんなことを考えながら、事務所のブログを読み返していたら、とても大切なことに気づきました!

私の最近のブログの内容、ほぼ「日常」やん!?

スタッフはきちんと、お役立ち情報を提供してるのに!?

というわけで、今回は、ちょっとマジメな内容でお送りします!

先日、とある泉佐野の社会福祉法人で、「成年後見セミナー」というテーマでお話させていただきました。

参加者は、職員の方・利用者の方、合わせて約25名。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!

突然ですが、みなさんに質問です!ジャジャンっ!!

【将来、ご自身の財産をどうやって管理しますか?】

「最後の最後まで自分で管理する!」というポジティブな方、中にはいらっしゃいますが、実際は、、、

【不安でしょうがない】

という方、本当にたくさんいらっしゃいます。

私は、クライアントのそんな「将来の財産管理に関する不安」を払拭したい!

どうやって払拭するのか。

「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」、そして「信託」

という様々な知識をふんだんに活用するのです。

「信託」については、関西ではまだまだ事例が多くはないので、猛勉強中です♪

4月に、東京で「信託の勉強会」があるので、参加してきます!とても楽しみです♪

今日は、先日のセミナーのテーマでもありました「成年後見制度」のことをお話します。

成年後見制度??

聞きなれないですよね。簡単に申しますと、「認知症などが原因で、判断能力が低下してしまった方を保護し、支援する制度」です。

「自分には関係ない」と思われる方、要注意です。

認知症は老いにともなう病気の1つです。

人間である以上、1年に1つ、歳を重ねます。

統計では、65歳以上の7人に1人は認知症、とされております。

私には、残念ながら「認知症をどう予防したらいいか?」というご相談にのることはできませんが、「将来、認知症になったときの財産管理をどうすればよいか?どう準備をすればよいか?」というご相談にはのることができます。

みなさんに、『自分らしく生きてもらいたい』と思っております♪

「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「信託」

私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!

というわけで、今週も張り切っていきましょう☆

月曜LOVEの司法書士の泉でした♪

...

2014.3.7

こんばんは!

もうすぐ春☆の気配が漂っていますが、大阪今日もすごく寒かったですね。

皆さん、体調管理には注意してくださいね!

さて、**相続手続きシリーズ**第3回は『相続登記、自分でできる?』です。

登記申請の代理を仕事としてできるのは、司法書士と弁護士だけですが、

申請人ご本人が登記手続きすることももちろん可能です。

相続登記もその例外ではなく、

相続人の方がご自身で登記申請することができます。

相続登記の基本的な流れは

戸籍収集 ⇒ 遺産分割 ⇒ 登記申請

です。案外シンプルですね☆

また、相続登記にかかる税金 ・・・登録免許税ですが、

どのくらいかかるかというと、

不動産の評価額 × 1000分の4 です。

以上、ご自身でされるという方、ぜひぜひ参考にしてくださいね☆

このように相続手続きの流れはシンプルですが、

その中の書類の取り寄せ・作成が複雑ですので時間と労力がかかるというのが正直なところ。

しかし、前回もお伝えしたとおりで、面倒くさがらないで1代のうちに

登記を済ませておくことが一番簡単な方法です!!

相続登記、自分でもできます★

きっちりしておきたい方、

時間がない方、

不安な方、

自分でやろうとしたけど挫折した方、、、

司法書士に相談もできます★

皆様の相続登記が無事に済まされますことを祈っています(^^)

良い週末を

司法書士 立石和希子

...

2014.3.5

こんばんは!

どんなに寝ても毎朝起きるのがなぜか辛いというのが

最近悩みの、司法書士立石です。

いつになく早く寝ているのに、こんなこともあるんですね!

さて、先週から始まっております**相続手続きシリーズ**ですが、

第2回目の今日はズバリ!『相続登記のメリット』についてです。

またまた前回同様の資料を参考に⇒http://www.mlit.go.jp/common/000997511.pdf

実際に、相続発生時に登記手続き等されなかった人を対象にした

アンケートだそうですが、『相続登記のメリットとして共感するもの』

第1位☆ 土地を買いたい、利用したいという人が現れた場合、円滑に手続きをすることができる

第2位☆ 子供や孫に、円滑に土地を引き継ぐことができる

第3位☆ 自己の所有権を容易に証明することができる

デス!

次、その不動産に関して何か手続きをするというときに、

皆さん「登記しておけば良かった・・・」と後悔されることが多いです。

泉事務所で相続手続きされる方も、後ろに売却等の手続きが控えている方は

「やっぱりやっておけばこんなことにはならなかったんだね。」とおっしゃる方が多いです。

相続登記してないとどのくらい煩雑になるのか、というと・・・

「亡くなった人」がその不動産の所有者という場合は、1代の相続なので実はそこまで時間はかかりません。

しかし、相続人間で争っている場合は話し合いがまとまるまでの時間がかかります!

面倒なことになりがちなのは、やはり、2代3代4代と長年放ったらかしにしてある場合です。

今の登記名義人が亡くなった人の「親」「おじいちゃん」となってくると、相続人が膨大な数になります。

相続人全員と連絡をとるだけでも困難ですし、そこからまた話し合い・・・

また、話し合いがスムーズにいってるという場合でも

膨大な戸籍と遺産分割協議書等の書類を集めるのにかなりの時間がかかってしまいます。

ですので、1代相続のうちに終わらせておくことが賢明です。

今緊急で必要だからするのではなく

将来緊急で必要になったときに備えて相続登記をしておくメリットがあります!

司法書士 立石和希子

...2014.3.3

おはようございます!月曜フェチの司法書士の泉です。

今月の早朝事務所会議も、先ほど終了いたしました♪

先日、6時出社を自分と約束してから、、、絶好調です!!

2月のプライベートの目標も無事にクリア♪

【プライベートの目標】

① ジム・・・月8回

② 懸垂・・・50回以上を月12回

③ サックス・・・月31回

④ 読書・・・月2冊

⑤ ゴルフレッスン・・・月2回

⑥ 早寝早起き(6時出社)

2月は「28日」しかなかったので、一時はどうなるかと思いましたが、余裕でした♪

継続は力なり。もう習慣です。

というわけで、、、、、、

ご褒美決定♪♪

あと、嬉しいことに、泉事務所に新メンバーが加わりました!

和田さん(女性)です!

事務・書類作成をメインで担当していただきます!

みなさん、よろしくお願いいたします!!

よくみなさんに、「6時から何をするんですか?」と聞かれます。

それはね・・・

「勉強」です♪

「6時から8時or9時まで」は、「司法書士実務に関する勉強時間」にしております。

毎日まとまった勉強時間を取れることに感謝!勉強すると、心が落ち着きます。

そして、勉強をすればするほど、たくさんアイデアが浮かんできます♪

ワクワクが止まりません!

というわけで、今週も、今月も張り切っていきましょう!!!

この1ヶ月で、自分がどこまで成長できるか楽しみで仕方ありません!

月曜フェチの司法書士の泉でした♪♪

あっ!今日はひなまつり!!

...

2014.2.28

おはようございます!

本日から、司法書士立石による**相続手続きシリーズ**がスタートします!

相続登記に関するたくさんのHPがある中、

弊所のブログをご覧いただきありがとうございます。

私が多くの相続手続きに携わってきた中での経験や、

皆様へのお役立ち情報を発信していきます!

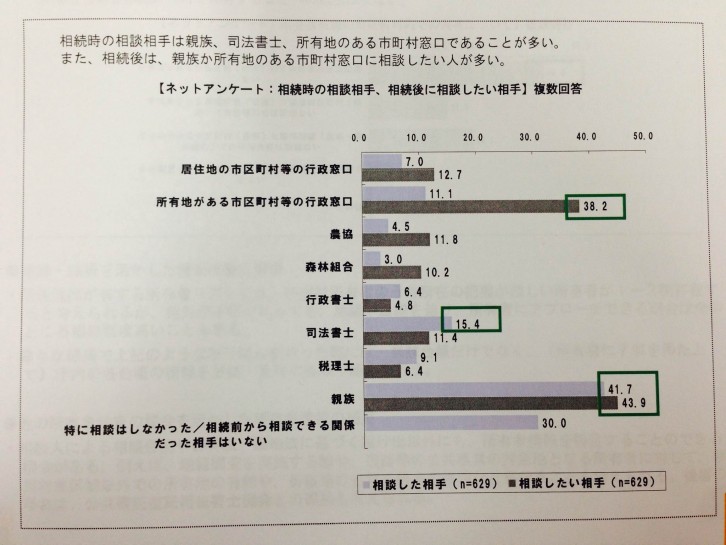

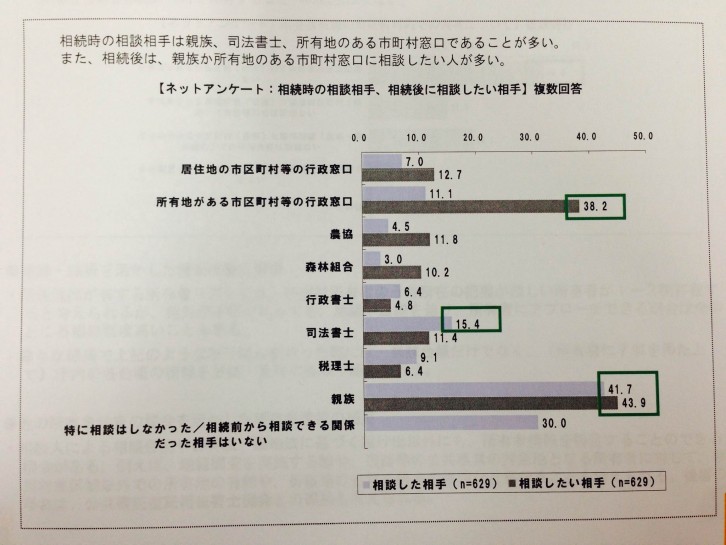

まず、相続が発生した場合誰に相談する人が多いのでしょうか。

また、誰に相談したいという人が多いのでしょうか。

『相談した相手・相談したい相手』

第1位は「親族」!

第2位は「所有地がある市区町村等の行政窓口」!

第3位が「司法書士」! でしたヽ(^o^)丿

参考:

http://www.mlit.go.jp/common/000997511.pdf

※このページはデータがとても重たいので、開くのに時間がかかります。

※本日より、このページの引用を多用していく予定です!

専門家がさまざまある中で、司法書士を思い浮かべていただけるのは

非常に嬉しいです!

相続登記の代理は、司法書士と弁護士しかすることができないので

皆さんに認識していただいているのでないかと思います。

私はよく、司法書士ってどんな仕事するの?と聞かれ、

知名度の低さにがっかりすることもありますが、

相続時に頼りにしていただけるというのはとても嬉しいです。

だれか専門家に相談したいとお考えの方、安心して司法書士にご連絡下さい。

皆様の相続のお悩みを全力でサポート致します!!

司法書士 立石和希子

...

2014.2.26

こんにちは!

今日の大阪市はPM2.5が蔓延しているようです!ご注意ください!

今日は、司法書士業務における本人確認の重要性についてお知らせです。

毎月、この『月報司法書士』という雑誌が司法書士全員に送られて来るのですが、

最後のページの方に、「司法書士の懲戒事例の公表」が載っています。

今回の事例の中のひとつに、司法書士の本人確認及び登記申請の意思確認の懈怠で、

懲戒処分となった事例が載っていました。

どのような事例かというと・・・

平成12年秋のお話です。

司法書士Aは、ローンを完済したとのお客様を、

いつもお世話になっている○○銀行△△支店××さんより紹介してもらい、

抵当権抹消の登記申請を受任した。

司法書士Aは、抹消登記の申請人となる所有者の配偶者を××さんより紹介され、

登記に関する手続きはその配偶者が代わりにしてもらえるということで、

署名押印も配偶者が代わりに行い、抹消登記申請を行った。

しかし、その登記が終わってから約12年後、

所有者の関係者から、所有者は実は平成11年にすでに死亡していたとの報告が。

平成12年の抹消登記は、

死亡した者を申請人として抵当権抹消登記を申請していたことが判明した・・・

登記は、原則法律行為が起こった順番に申請しなければなりません。

先に所有者が亡くなっているのであれば、相続登記をしたあとに

ローンの完済に伴う抵当権の抹消登記をする必要がありましたが、

相続登記を飛ばしているので違法となります。

登記の手続を、配偶者の方が「代わりにやります」と言ってくださることは

よくありますが、必ずご本人様確認・意思確認にはご協力いただいています。

正式な手続きを踏まないと、司法書士としてNGなだけでなく

お客様に多大なご迷惑をおかけしてしまいますからね(>_<)

どんなに信頼のある方からのご紹介でも、

ご本人確認は司法書士が直接させていただき、皆様の権利をお守りします!

引き続きご協力のほどよろしくお願いします!!

司法書士 立石和希子

...2014.2.25

おはようございます。^o^ 泉司法書士事務所の越です。

今日から急に暖かくなってきましたね! 春が近いので嬉しいです\(~o~)/

さて先日、家庭裁判所で遺言書の検認の申立てに行ってきました。

よくドラマなどで見る遺言書。 民法ではこんな規定があります。

民法1004条(遺言書の検認)

① 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も同様とする。

② 前項の規定は、公正証書による場合については、適用しない。

③ 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

1005条(過料)

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所以外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。

<遺言書の検認>

申立先 | ・遺言者の住所地の家庭裁判所 |

申立人 | ・遺言書の発見者または保管者 |

必要書類 | ・遺言書検認の家事審判申立書 ・申立人と相続人全員の戸籍謄本 |

費用 | ・収入印紙代800円、通信切手代(家庭裁判所によって違いあり) |

もし遺言書を発見された場合は勝手に開けずに家庭裁判所に申立てをするか、

お気軽にご相談下さい。

...