オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

2016.8.15

家族信託コーディネーターの泉 喬生です。

今回は、成年後見制度について書いていきます。

精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて決定されます。

法定後見制度においては、本人が精神上の障害により判断能力が不十分となったときに、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

・後見とは

精神上の障害により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。

ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、取消しの対象になりません。(但書きは、保佐・補助共通)

・保佐とは

精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、お金を借りたり、保証人となったり、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為については、本人または保佐人が後から取り消すことができます。また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます。

・補助とは

軽度の精神上の障害により、判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、不動産を売買するなど特定の法律行為について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。

...2016.8.12

初めまして!

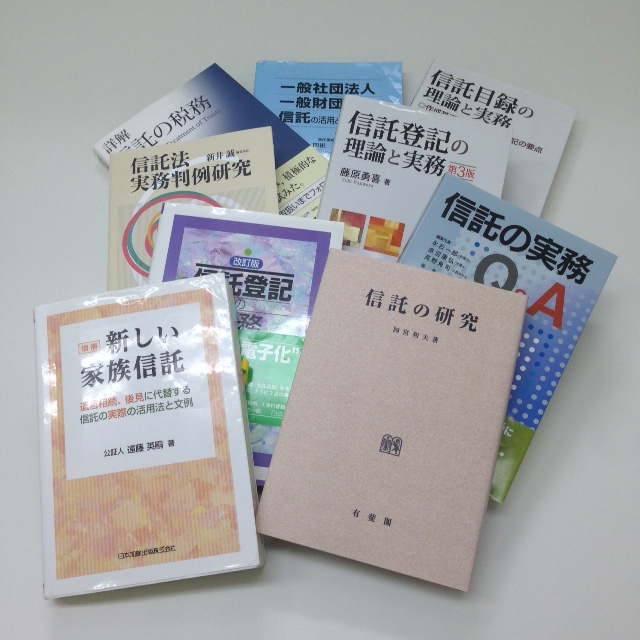

私は、家族信託コーディネーターの泉 喬生です。

家族信託コーディネーターって何をするのだろうと思われる方もいらっしゃると思いますので、「家族信託について」「家族信託コーディネーターの役割について」書いていきます。

家族信託とは、財産を持つ方(委託者)が、信頼できる人や事業者(受託者)に財産を預け、受託者がその財産の管理を行い、その財産は信託契約に従って委託者が財産を承継したい人(受益者)が受け取る仕組みです。

認知症や脳梗塞などで本人の判断能力が低下すると、資産は実質凍結されてしまい、相続対策は基本的に実行できません。この対策として知られているのが、任意後見制度です。任意後見制度は、本人が元気な内に財産を管理する後見人を選定することができる制度ですが、実際に機能するのは判断能力が低下してからです。財産は裁判所の監督下に置かれ、原則は財産保全が求められます。

家族信託の場合は、信託契約をした時点で受託者による資産の管理・運用が始まりますので、資産の管理や運用状況を見届けることができるのがメリットの一つです。

また、任意後見制度は本人が生存中に限られ、本人の死亡と同時にその業務は終了しまいますが、家族信託は、本人が死亡した後も効力を持続させることが可能です。

家族信託コーディネーターは

・お客様の問題やご希望を明確にし「最も適切な対応策」を考えていきます

・その為に専門家や関連業者をコーディネートします

・信託組成に向けた様々なハードルを一緒に解決します

・信託組成後も信託契約に基づいたサポートを行います

と、お客様の想いを実現するために、「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見」等の仕組みを組み合わせ、お客様が一番安心できるものをご提案します。

今後、私、泉喬生は、家族信託コーディネーターとして、家族信託に関する様々な情報を発信して参ります!ご質問等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

家族信託コーディネーター 泉 喬生

...

2015.7.11

おはようございます。司法書士の泉です。

久しぶりのブログ更新です。

まずは、最近の近況報告です♪

7月、まさかの登記申請・面談ラッシュです!!

どんなけ登記申請・面談すんねんっていうくらい、登記申請・面談をさせていただいております。

ありがとうございます!

昨日だけでも、

○医療法人の理事長変更登記(M&A案件)

○住宅ローンの借換の登記

○株式会社設立登記申請

○取引先の不動産担保の登記

○新築戸建のマイホームの登記

○収益マンション購入の登記

○相続放棄のお客様との面談

○不動産の相続登記手続きの面談

を担当させていただきました。

本当に嬉しい限りです。

さて、この一週間で、いろいろありました♪

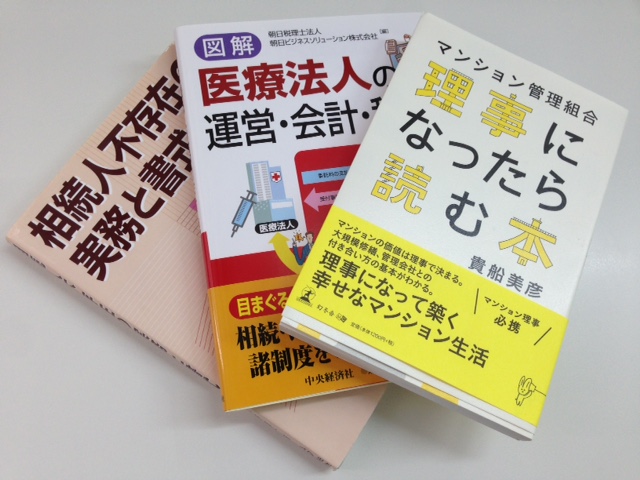

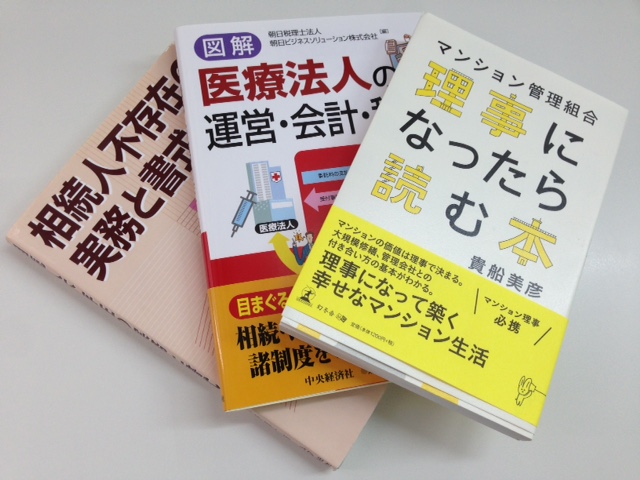

このたび、私、泉康生は、

①医療法人の監事

②和歌山の相続財産管理人

③マンションの管理組合の理事長

に就任いたしました。

相続財産管理人はよくさせていただいておりますが、医療法人の監事とマンションの管理組合の理事長は初めてです。

理事長ってやることが山ほどありますね(笑)

総戸数400戸あると、ほんといろいろあります。

まさかの立候補で理事長になってしまったので、自業自得です。

「こんな理事長初めて・・・」

と思っていただけるよう、本気でやってやります!

なぜか、理事長に就任して早々、同じマンションの方から登記相談いただきました。

ありがとうございます!

医療法人の監事も、相続財産管理人も、

「泉を選んでよかった!」

と思っていただけるよう、気を引き締めて取り組みます!

あと、先日、またまた私の大好きな「信託」手続を、スキーム構築から担当させていただき、契約締結いたしました!

「懸念していた問題がスッキリ解決し、安心しております。」

こんな素敵なお言葉をいただきました!

涙がちょちょぎれました!

こちらこそ、本当にありがとうございました!

よ〜し、久しぶりのブログ更新で、いつもより少しテンション高めです。

今日は土曜日にも関わらず、ありがたいことに6件のアポイントをいただいております。

全力で対応させていただきます!!

みなさまも、素敵な週末をお過ごし下さい♪

クライアントの想いをカタチにする司法書士 泉 康生

2015.5.9

おはようございます\(^o^)/

よっしゃ、土曜日!!

5月、まさかの登記ラッシュです(>_<)

独立して、7年目になりますが、こんな登記ラッシュな5月は初めてです(>_<)

昨日は、不動産取引に基づく登記手続きが3件、会社登記が2件、相続不動産の現地立会い、会社の事業承継の打合せ、などなど、なんやかんやしてるうちに、お昼ご飯にお弁当を買ったことを忘れてお客さんと一緒にランチしてましたW(`0`)W

それにしても、取引先の勢いがすごいっ!まるで「ダンプカー」です!

クライアントも次から次へと新たな事業を展開されてるし、みなさん、絶好調!

めっちゃ嬉しいやん!!

そして、また、信託が決まりました。

「後継者が既に決まっている場合」の事業承継における株式の信託です。

きっかけは、

「株式の分散を回避したい」

「もし何かあったとき(相続が発生したとき)に、後継者にスムーズに承継したい」

「認知症になったときの対策もしておきたい」

というオーナーと後継者の想いでした。

遺言や種類株式では実現できないことが信託ならできる。

クライアントの想いの実現に向けて、日々研鑽あるのみ!!

今夜は、有馬温泉でゆっくり信託のお勉強と今後の展開について考えたいと思います!

よ〜し、今日も張り切っていきましょう!!

クライアントの想いをカタチにする司法書士 泉 康生

PS.写真は母の日に贈るプリザーブドフラワーです♪

「母の日」なのに、メッセージカードに、思いっきり

「Happy Birthday!」

って書いてしまいましたが、どちらにしても「母への感謝の気持ち」は伝わると信じ、このまま渡すことを決意しました!

オカン、3月生まれやけど。

オカン、、、Happy Birthday!!

2015.5.1

おはようございます\(^o^)/

えぇっ、、、もう5月やんW(`0`)W

早いけど、オッケーオッケー( ´ ▽ ` )ノ

ども、司法書士の泉です!!

一ヶ月ぶりのブログ更新です!ドンマイ、俺!

さて、一ヶ月ぶりの泉司法書士事務所は、と申しますと、

不動産登記(相続・贈与・売買)

商業登記(設立・変更)

民事信託

成年後見

相続財産管理

、、、全て絶好調です(>_<)

ありがとうございます(^人^)

みなさん、勢いがスゴイっW(`0`)W

感謝の気持ちでいっぱいです!!

最近は交流会も飲み会も全然参加できておりませんが、こうやってお声をかけていただけることが、とても幸せです(T_T)

最近では、お仕事でお会いさせていただいたお客様から、また別のご依頼をいただいたり、以前、お仕事させていただいたお客様から、「その節はありがとうございました。また・・・」といって、別のご依頼をいただいたり、、、、

こうやって、お客様とずっとお付き合いさせていただけるのは、本当に嬉しいことです。

「司法書士は1回きりのお仕事ではない。」

常にそう思っております。

会社の設立・役員変更・担保の抹消・マイホーム購入の登記手続きなど、司法書士には様々な業務がありますが、こういったお仕事は、あくまでも出会いのきっかけに過ぎず、そこから「どのくらいお客様のお役に立てるか」で、司法書士としての力量が問われるのではないかと思っております。

日本にはいろんな司法書士がいます。

素敵な司法書士もたくさんいます。

しかーし!

不動産屋さんに紹介料を支払ってしかお仕事を取れない司法書士も残念ながら存在します。

私は、彼らを司法書士とは思わない。

そんな司法書士がお客様と良好な関係を築けるとは到底思えない。

「お客様にはわからないから大丈夫」ではない。

やったらアカンことはやったらアカン!

「痴漢あかん!」と一緒です。

「紹介料あかん!」です。

私には「司法書士というお仕事を通じて、ひとりでも多くのお客様に心から笑顔になって欲しい」という願いと「司法書士業界のしょうもない慣習の撲滅したい」という想いがあります。

前者の願いは、日々、ひたすらお客様のことを考え、最高のサービスを提供し続けることで実現できると信じております。

ただ、後者の想いの実現は、そう簡単ではありません。

でも、お客様が自分で司法書士を選ぶようになると、必然的に悪しき慣習もなくなると信じております。

司法書士は自分で選ぶ!

Repeat after me!

司法書士は自分で選ぶ!!

OK!

See you!!

司法書士 泉 康生

PS.今この本を読んでいます。おもしろい!!

じぶんの才能に目覚めます!!

2015.4.1

おはようございます\(^o^)/

NEW泉です!!

新年度、あけましておめでとうございますm(._.)m

いやー遂に来ましたねー新年度(>_<)

テンション上がりっぱなしですよねー!

今年度中にやりたいことがたくさんあります!

一つずつやり遂げます(^O^)/

さて、本日の泉事務所は、、、

○会社設立登記申請!

○会社設立登記申請!

○医療法人の名称変更登記申請!

○社会福祉法人の理事変更登記申請!

ん〜〜〜ありがとうございます\(^o^)/

そして、会社設立おめでとうございます!!

2社ともいわゆる「法人成り」です♪

(※「法人成り」とは、個人事業から株式会社などの法人に成り代わることです。)

ますますのご発展をお祈りいたします!!

きっと、今日は会社設立多いでしょうね(^^)

よし、登記申請は10時までに全て終わらせよう(^-^)

そのあとは、

○会社設立打合せ

○相続財産管理業務

○成年後見業務

○権利証の返却

○明日の不動産取引の最終チェック

と、バリエーションに富んでいます!

この4月、既にたくさんの登記申請案件をご依頼いただいており、感無量です。

昨日も勢いのある取引先から、勢いのあるご紹介をたくさんいただきました!

いつも無償の愛で接してくださるみなさんに心より感謝いたします!

ご紹介いただいたお客様から「泉司法書士を紹介してくれてありがとう」と言っていただけるよう、最高のサービスを提供します!!

おっと、前置きが余りにも長くなってしまったので、、、、、今日はもうやめておこう!!

うん、やめておこう!!

そんな日があってもいいや♪

みなさんも、素敵な新年度をお過ごしください♪

民事信託をこよなく愛し「司法書士は自分で選ぶ時代」推進委員会の司法書士の泉康生でした♪

2015.3.31

おはようございます!

民事信託をこよなく愛し「司法書士は自分で選ぶ時代」推進委員会の司法書士の泉康生です!

まさかの年度末の連続ブログ更新!!

パートナーのマサル司法書士に、

『ヒマなん?』

って言われましたW(`0`)W

えっ、、、W(`0`)W?

、、、傷つくやんW(`0`)W?

みなさんも言葉のチョイスにはくれぐれも気をつけましょう!!

さて、今日で3月も終了です!

年度末最後の泉事務所はと言いますと、、、

商業登記申請!

商業登記申請!

借換え登記申請!

借換え登記申請!

信託登記申請!

マイホーム登記申請!

です( ̄▽ ̄)

ラストは東近江の法務局までドライブです♪

今週は毎日登記申請です( ̄▽ ̄)

嬉しい!ありがとうございます!!

たくさんありますが、準備万端なので、余裕のよっちゃんです( ̄▽ ̄)

ちなみに、私の小さい頃のアダ名はヤッチャンです。

でも、油断はできませぬ。

補正ゼロを目指し、法務局からの電話もなく、無事に登記完了するまで、油断はできませぬ。

では、本題に移りましょう!本日のブログのテーマはこちら!

「不動産の共有問題と民事信託」

です。

最近、土地や建物の共有問題の解決のご相談をいただくことが多くなって参りました。

不動産の共有問題はなぜ起きるのでしょうか?

私が実際に担当させていただいたケースでは「相続」が原因で共有問題が起きているケースがほとんどです。

この不動産の共有問題、非常にデリケートです。

ちょっとしたことで、親族間の絆が破壊される可能性もあるのです。

ですので、なるべく不動産の共有状態は避けたいところではあるのですが、避けれないこともあるのが現実です。

不動産の共有問題の解決方法としてメジャーなのは、

①現物分割・・・共有の持分割合で土地を分割して、それぞれが個別で所有する方法。

②代償分割・・・共有者の1人が他の共有者に自分の持分を譲り渡し、その代償金を受取る方法。

③換価分割・・・共有不動産を全員で売却して、その売却代金を共有持分割合で配分する方法。

こんな感じでしょうか。これらの合わせ技などもありますけどね。③が一番多いです。

既に共有になってからだとできることも限られてくるので、共有になる前に、生前に、対策しておきましょう!

この不動産の共有問題でも、民事信託を活用することができます♪

例えば「相続財産が不動産しかない」「相続人が複数いる」「相続人のうち1人が認知症」などの場合、単純にこの不動産を共同相続したら、なかなか大変なことになります。

大前提として、共有不動産の売却は「全員」で行なわなければなりません。

「共有者の1人が売りたくない」

「共有者の1人が認知症」

「共有者の1人が行方不明」

といった場合は「売るに売れない」事態に陥ってしまうのです。

そして、この状態をほったらかしにしておくと、さらなる相続が発生し、共有者がドンドン増える・・・・・・

「オーマイガー」

ですね。

そんなとき、この不動産の「管理処分権限」を相続人のうちの1人に設定しておくのです。民事信託の活用です。

民事信託では「不動産の売却代金は相続人全員で配分するが、管理処分方法については長男だけに任せる」といった定め方ができるのです。

その場合、この不動産の売却は、もちろん「長男のみ」が行ないます。

これはあくまでも一例に過ぎません。

ケースバイケースで、いろんな定め方ができるのです。

「相続」をきっかけに親族間の絆が破壊されるなんて、悲しいですよね。

そうならないように、現実から目を背けず、みなさんが集まれるうちに家族会議ができればベストですね♪

本日は以上です!

民事信託をこよなく愛し「司法書士は自分で選ぶ時代」推進委員会の司法書士の泉康生でした♪

2015.3.30

おはようございます!

「司法書士を自分で選ぶ時代」推進委員会の司法書士の泉康生です!

3月、ありがたいことにたくさんお仕事いただいております!

既に4月のお仕事もたくさんいただいております!

嬉しいです!ありがとうございます!

最近特に多いのが「会社の登記」「相続登記」「住宅ローンの借換えの登記」です。

あとは、個人のお客さまから直接ご連絡いただいて「マイホーム取得の登記手続き」です。

いいですね。

「司法書士を自分で選ぶ」

素敵ですね。いまや「司法書士は自分で選ぶ時代」です。

「不動産屋の提携している司法書士じゃないといけない」

とか、

「銀行指定の司法書士じゃないといけない」

とか、本来あるべき姿ではないと思います。ナンセンスです。

みなさまも、マイホーム取得時などの登記手続きは、ぜひ、ご自身で選んでください。

え、でも、知り合いに司法書士なんていないし、という方もたくさんおられます。

ですので、司法書士の選び方としては。

① 知り合いの信頼できる司法書士

② お友達から紹介してもらう信頼できる司法書士

③ ①②も居ない場合は、インターネットでいい感じの司法書士を検索

(※お時間がある方は一度会ってから決めてもよいと思います。)

④ どうしようもなければ、不動産屋・銀行の紹介の司法書士

かな。

④は最終手段です。

「司法書士は自分で選ぶ」

今日はこれだけを伝えたくてブログを書きました。

けして、ラクをしたかったわけではありません(笑)

私は、本気でこれを伝えたいのです。

知らないところで損をしていること、たくさんあると思います。

「この登記費用って適正価格なのかな?」

って疑問に思ってください。

だってわからないでしょ?

見積りで、登記費用は「30万円です。」「50万円です。」「100万円です。」って言われても、それが本当に適正な価格かどうかなんてわからないでしょ??

もちろん「安ければいい」という問題でもありません。

司法書士は一人一人全然違います。

報酬体系も異なります。

紹介された不動産屋に数万円の紹介料を支払うために、お客様の登記費用にその紹介料をのせて請求する司法書士も残念ながら存在します。

お客様に失礼です。

「知らなかったらいい」という問題ではありません。

ですので、司法書士が必要なときは、あなたが心から信頼できる司法書士に、安心して任せられる司法書士に、依頼してください。

あなたの司法書士は、あなたが選んでください。

「司法書士を自分で選ぶ時代」推進委員会の司法書士の泉康生でした♪

2015.3.19

おはようございます!!

雨の音がけっこう好きな司法書士の泉です♪

まさかの3日連続のブログ更新で、私自身、たいへん驚いております。

さて、本日のテーマは、もちろん!

「成年後見と信託」

です。

私は今、成年後見業務に取り組んでいます。現在は、10名の方の成年後見人に就任しております。

また、某社会福祉協議会の法人後見の委員会にも所属しております。

司法書士になってから今まで、数多くの個別案件に関わらせていただきました。

私が成年後見人に就任することになったきっかけは、

「不動産の売却」

でした。

不動産を売却できるのは、不動産の所有者です。

「居住者」でもなければ「所有者の息子さん」でもありません。

不動産の所有権を有している方が「使用」「管理」「活用」「処分」「保存」等を自由に行うことができるのです。

では、もしその所有者が認知症になってしまったらどうでしょうか?

「使っていない土地を売却して、今後の生活費に充てたい。」

「施設に移る際の費用に充てたい。」

「管理がめんどくさいから売却したい。」

「将来の相続対策をしたい。」

このようなときに、何ができるでしょうか。

残念ながらこのままでは何もできません。

成年後見制度を利用しない限り、何もできません。

ただ、成年後見制度を利用しても「将来の相続対策」はできません。

成年後見制度は、あくまでもご本人さんの財産を保全するための制度だからです。

ポイントは「判断能力の有無」「判断能力の程度」です。

先ほどのケースで、不動産の名義人である所有者が、不動産を売却したいけど既に認知症等で「判断能力が欠けている」状態と判断されれば、管轄の家庭裁判所に「成年後見人選任の申立て」を行い、成年後見人が選ばれたあと、その成年後見人が本人に代わって、不動産を売却することになります。

また、居住用の不動産の売却にあたっては、別途「裁判所の許可」が必要なのです。

実際に私も、数件、このような手続きで不動産を売却しました。

なんせ、時間がかかります。

成年後見人の選任申立てから不動産の売却まで、手続上、どうしても2〜4ヶ月はかかります。

でも、ご本人さんの大切な財産を処分するわけですから、当然とも言えますよね。

では、こういうことは可能でしょうか。

「もし、私が認知症になっても、A(息子さん)の判断で、この不動産を売却してくれ。」

どうでしょうか。いつもブログを見て下さっている税理士の吉田さん、どうですか?

吉田さん「ん〜認知症になったらできないんじゃないでしょうか。」

泉「可能です!」

吉田さん「えぇ〜!!」

泉「行政書士の岡本さん、これを踏まえてどうですか?」

岡本さん「ん〜できないんじゃないでしょうか〜。」

泉「可能です!」

岡本さん「えぇ〜!!」

そうなのです。民事信託ならこれを実現することが可能なのです。予め、

「この不動産の管理処分する権限をAに託す」

「私の生活・介護・療養・納税等に必要な資金を給付して幸福な生活及び福祉を確保するため、必要に応じて、この不動産を管理処分してくれ」

と、元気なうちに(判断能力があるうちに)決めておくことができるのです。

「これで将来収益マンションを建築してくれ」

と言って、数億円、信託することも可能です。

信託銀行に託すのではありません。信頼できるご家族の方に託すのです。

信託の特徴を活用することで、今まで「民法」ではできなかったことが、実現できるのです。

信託ってすごい!!

信託の構築にあたっては、法律的なことはもちろん、税務的にも慎重に行なわなくてはなりません。本当に慎重に行う必要があります。

なんでもご相談ください!!

みなさまの想いをカタチにするのが、私の仕事です。

本日は以上です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

アイラブ信託法の司法書士の泉でした♪♪

2015.3.18

おはようございます!元気すぎて4時に目覚めた司法書士の泉です!

いつもより30分早めの行動で、今日も絶好調です♪

3月、、、

やるやないか。

く、く、く、く、、、、

挫けるわけないやん( ´ ▽ ` )ノ

時間管理・自分管理で、自分との闘いに負けるわけがありません( ̄▽ ̄)

ドンと来いこのヤローo(`ω´ )o

ありがたいことに、不動産登記のお仕事も入ってきました(≧∇≦)

紹介料を一切支払わない私にこうやってお声をかけていただけること、本当にありがたく思います!

そして、今まで携わらせていただいたクライアントからのお問合せ、、、

感無量とはこのことです!!

さて、今日は信託のお話です。

以前、将来の認知症に備えて、不動産の管理処分する権限をご家族の方に託す、信託手続きをさせていただきました。

不動産の信託でしたので、信託登記もさせていただきました。

そして、なんと、クライアントから「無事にその不動産の買い手が見つかった」との報告をいただきました。

しかも良い条件で売却できたようで、クライアントも大変喜んでおられました。

不動産の売却にあたっては「売るタイミング」が非常に重要だと思います。

所有者がご高齢の場合「認知症」になるリスクは統計的に見ても高くなります。

認知症になると、所有不動産を売却する必要性が生じても、成年後見制度を利用しなければ売却できません。また、居住用不動産の売却にあたっては「裁判所の許可」も必要となります。

そのため、売却を急ぎ、通常より安値で売却せざるを得ない、という事態にもなりかねません。

今回もそのようなリスクを回避するため、信託を提案し、契約をしました。

そのおかげで、売却を焦ることもなく、最高のタイミングで売却できたのが良かったです。

信託は本当におもしろい!

そして奥が深い!

不動産の管理・処分・承継については、必ず専門家にご相談ください。

そして、最後に私にご相談ください。

「信託」はまだまだ事例が少ないです。でも、クライアントの想いを実現するためには「信託」の知識は必要不可欠です。

実際に、私は今まで500件以上の将来の財産管理に関する相談を受けて参りました。

そして「相続」「遺言」「成年後見」業務に今まで力を入れてきたからこそ、それらの制度の限界を、身をもって知りました。

「遺言書を作成したことがあるから、遺言書の相談には乗れる」

「成年後見人になったことがあるから、財産管理の相談には乗れる」

これだけじゃダメなんです!

これだけの知識では、できる提案がどうしても限られてしまうのです。

「信託で実現できること」

「信託でしか実現できないこと」

がたくさんあります。

『不動産の管理・処分・承継』

これは本当に大切な問題です。

現実から逃げることなく、きちんと向き合い、考える必要があります。

一緒に考えましょう!!

私にしかできない提案がある、と、今なら自信を持って言えます。

本日は以上です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

不動産の管理・処分・承継に関するご相談は、泉司法書士事務所にお任せください!

アイラブ信託法の司法書士の泉でした♪♪