オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

2014.6.20

こんばんは!

あれやこれやとしているうちに、こんな時間になりました司法書士の立石です。

今日は、ご新居をご購入のお客様のお取引に立ち合わせていただきました!

いよいよ新しいお住まいのカギが手に入るという

ウキウキの瞬間に立ち合わせていただけるので、このお仕事はとても楽しいです☆

さて、今日のタイトル

【居住用の不動産には税制上のメリットあり!】ですが、

事業用や投資用の不動産ではなく“居住用”の建物を購入される際に

通常かかってくる税金の軽減を受けられる場合があります。

今日は、登録免許税の軽減についてご紹介します。

登録免許税とは、登記を申請する際にかかる税金です。

「登録免許税」=「登記」=「司法書士」

ぜひこの機会に、3点セットで覚えておいてくださいね☆

居住用不動産の購入で、登録免許税の軽減をうけるための要件は、

下記URLを参考にしてください。

http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000005983.html

特に注意するポイントは、床面積と建築年数です☆

そして、注目すべきはやはり!

要件に該当すればどれくらい税金が軽減されるのかというところですね!!

◇新築建物の場合

通常 (不動産の課税価格)× 1000分の4 が

軽減されると × 1000分の1.5 に

◇中古建物の場合

通常 (不動産の課税価格)× 1000分の20 が

軽減されると × 1000分の3 になります。

不動産の課税価格は何百万・何千万円になるので、この差は大きいな〜と感じます。

この軽減措置は年度ごとにころころ変わるので要注意です!

今日のお客様も居住用不動産で、要件に該当しておりましたので軽減ありでした。

ご新居ご購入、おめでとうございます☆☆☆

司法書士 立石 和希子

※最近、火事で閉鎖されていた十三駅の南口が復旧しましたね!

十三駅の南口すぐにあるみたらし団子です☆

...

2014.6.18

おはようございます!

司法書士の立石です。

先週、代表の泉が「相続セミナー」の講師を務めさせていただきました。

専門家である司法書士は、情報収集・知識の更新が欠かせません。

収集した有益な情報を皆様に発信することは、“専門家の役割“

ということで、当事務所では定期的にセミナーを開催しております!!

大阪司法書士会でも各司法書士の知識の更新のため

研修を開催し、年間で一定の単位を取得するよう制度化しています。

司法書士会以外にも司法書士発信の研修は多数あり、

泉はセミナー受講のために東京まで出かけることもあります!

(私は、研修では関西圏にとどまっています・・・> < )

このように今まで蓄積していた知識・情報にプラスして

各専門家は最新の知識・情報に更新しています。

司法書士の研修制度、ご存知でしたか??

司法書士 立石和希子

2014.6.16

こんばんは!夜分遅くでも絶好調の司法書士の泉です♪

こんな時間でも蒸し暑いですね!家族信託の季節ですね!!

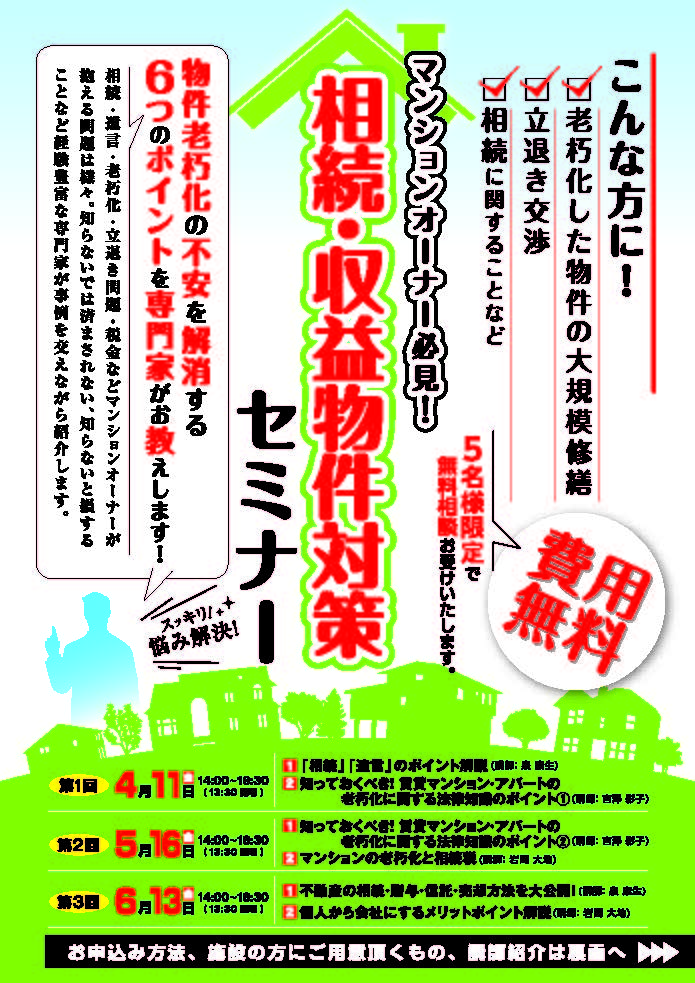

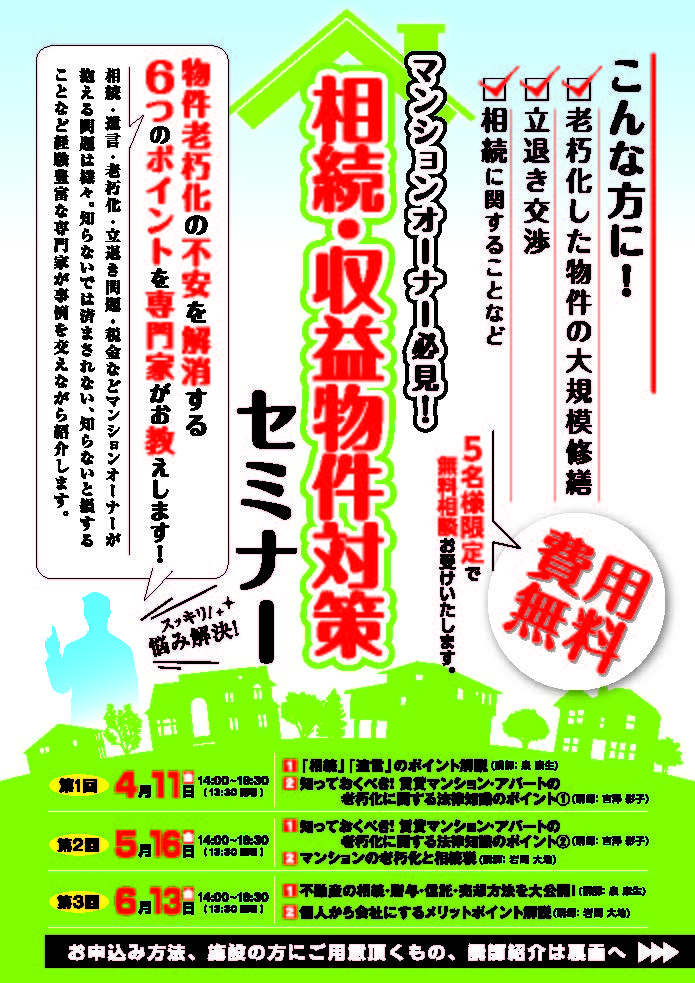

さて、先週金曜日に、「相続・収益物件セミナー」を開催させていただきました♪

なんと、30名近くの方にお越しいただきました!とても嬉しかったです!

私がお話させていただきましたテーマはこちら↓

『不動産の相続・贈与・信託・売却方法を大公開!』

です。1時間という限りある時間でしたので、全てはお話できませんでしたが、

「あなたの不動産、すぐに売却(現金化)できますか?」

「家族信託でできること」

をメインテーマに、事例を交えながらお話させていただきました。

ご質問もたくさんいただきました。

今日も別件の事業承継・相続対策の面談で、「家族信託」のスキームをご提案させていただき、ご安心いただきました。

やはり「家族信託」はおもしろい!可能性は無限大です!!

この調子で、もっともっと情報&知識を吸収して、クライアントに安心して「新しい家族信託」を利用してもらえるようにならないと!!

目指すは、クライアントの想いの実現!!

きっと大丈夫。全力でやってやるぜぃ!!

「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「会社設立」

私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!

というわけで、今週も張り切っていきましょう!

司法書士の泉でした♪♪

...

2014.6.13

こんにちは!

司法書士の立石です。

直前過ぎて恐縮ですが、泉司法書士事務所が開催するセミナーのご案内です。

本日!!

14:00〜16:30(13:30開場)

会場:堂島ビルヂング

(大阪市北区西天満2―6―8 堂島ビルヂング1階)

にて、『相続・収益物件対策セミナー』を開催します。

今回、当事務所でお話させていただく内容は、

「あなたの不動産、、、本当に売却できますか?」

「『家族信託』でできること」

の、2テーマです。

『家族信託』という言葉は初めて聞かれる方が多いと思いますが、

財産の管理方法・引継ぎ方法をご検討中の方には全員に共通する、

ぜひ知っておいていただきたいキーワードです☆

ご興味のある方、飛び込み参加もオッケーです。

ぜひご参加ください。

司法書士 立石和希子

2014.6.11

おはようございます。

大阪はつゆ真っ盛りですね!

今日も張り切っていきましょう☆

今日は**相続手続きシリーズ**第23弾 「素朴な疑問Ⅱ」です。

相続手続シリーズまだまだ続きますのでお楽しみに!!

さて、今日の疑問は「固定資産税を支払う人が登記名義人?」

当初の登記名義人が亡くなった場合でも、固定資産税の納税義務は必ず誰かについてまわります。

市区町村によって、死亡した人の不動産に対する納税義務者の取り扱いは違うようですが、

実際に所有している人が「現所有者に関する申告」や「代表相続人届」といった

市区町村に対する届出をすることで、納税義務者は交代します。

この届出をすれば、不動産の名義も「現所有者」「代表相続人」に変更したことになるのでしょうか。

これは、NO! です。

不動産の名義変更は必ず『法務局』への登記の申請です。

上記のような固定資産税納税義務者の届出や相続税の申告とはまったく別の手続です。

ただし、法務局へ相続登記申請が完了すれば、固定資産税の納税義務者は自動的に登記名義人になりますので、市区町村長への届出を別途する必要はありません。

一つの届出で一気に全部が完了すれば簡単に済みそうなものですが、そうではない現状ですね。

登記の手続き・相続財産の分け方は、司法書士までご相談ください☆

司法書士 立石和希子

2014.6.9

おはようございます!今週も全力疾走の司法書士の泉です♪

本日、私がお送りするのは、「**成年後見シリーズ**」です。「信託」ですが「家族信託」ではございません♪

そして、今回のテーマは、「後見制度支援信託」についてです。非常に新しい制度です♪

後見制度支援信託は、後見制度による支援を受ける方(ご本人)の財産のうち、日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。

後見制度支援信託を利用すると、信託財産を払い戻したり、信託契約を解約したりするにはあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書を必要とします。

このように、後見制度支援信託は、ご本人の財産の適切な管理・利用のための方法の一つです。

財産を信託する信託銀行等や信託財産の額などについては、原則として司法書士、弁護士等の専門職後見人がご本人に代わって決めた上、家庭裁判所の指示を受けて、信託銀行等との間で信託契約を締結します。

後見制度支援信託を利用して信託銀行等に信託することのできる財産は、「金銭」に限られます。

では、後見制度支援信託を利用すると、どのような費用がかかるのでしょうか?

通常、信託契約の締結に関与した専門職後見人に対する報酬と信託銀行等に対する報酬が必要となります。専門職後見人に対する報酬は、家庭裁判所が、専門職後見人が行なった仕事の内容やご本人の資産状況等のいろいろな事情を考慮して決めます。信託銀行等に対する報酬については、信託銀行等にご確認下さい。

ところで、信託契約締結後、本人に多額の支出が必要になり、後見人が手元で管理している金銭だけでは足りない場合はどうすればよいでしょうか。

そんなときは、家庭裁判所に必要な金額とその理由を記載した報告書を裏付け資料とともに提出します。家庭裁判所は、その報告書の内容に問題がないと判断すれば指示書を発行しますので、指示書を信託銀行等に提出し、必要な金銭を信託財産から払い戻すことができます。

そのほか、ご本人の収支状況の変更により信託財産から定期的に送金される金額を変更したい場合や、事情により信託契約を解約する必要が生じた場合についても、家庭裁判所に報告書を提出して指示書の発行を受ける必要があります。

逆に、信託契約締結後、本人に臨時収入があったり、黒字分が溜まったりして、後見人が管理する金銭が多額になった場合は、通常使用しない金銭について、家庭裁判所に追加信託の報告書を裏付け資料とともに提出し、家庭裁判所が報告書の内容に問題がないと判断すれば指示書を発行してくれるので、指示書を信託銀行等に提出し、追加信託をすることになります。

なお、黒字分が貯まって後見人が管理する金銭が多額になる見込みの時期に、後見人から自主的な報告書の提出がない場合、家庭裁判所から追加信託を求められることがあります。

本日は以上です。

「後見制度支援信託」いかがでしたでしょうか。

この制度は、2012年2月からスタートして、まだまだ一般には知られていない制度です。

これを機に、ぜひ頭の片隅に置いておいて下さい♪

早朝からマジメ過ぎるブログで驚かせてしまったかもしれませんが、これが私の本来の姿だと信じております。

「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「会社設立」

私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!

というわけで、今週も張り切っていきましょう!

司法書士の泉でした♪♪

PS.写真は、家庭菜園で無事に収穫できた「葉だいこん」です。シャキシャキしてて美味しかったです♪♪

2014.6.6

おはようございます!

司法書士の立石です。

2014年も、もう6月ですね!

時間が経つのはとても早いです。

今月の事務所会議で、

『毎週ごとに課題・目標を設定&達成☆』

を掲げたので、1週間がより早く感じます。

今週の課題はなんとか達成できたので、この週末はごほうびです(^^)!

さて、今日は久しぶりに民間で主催されている外部のセミナーに行ってきます☆

テーマは「不動産市況&家族信託セミナー」

一般の方はまだご存知ない方が多いかもしれませんが、

専門家の間ではじわじわ注目を集めている「家族信託」。

当事務所代表泉も最近ブログで信託シリーズを載せておりますが、

相続や成年後見の分野で、活用できる活気的な法律スキームです。

―――――なぜ、こんな聞きなれない「信託」というのがはやってきているのか。

―――――今まで注目されなかったのはなぜなのか。

信託の法律「信託法」は、実は90年くらい前からありました。

しかし、今日私がセミナーに行ってくる「家族信託」とはまったく毛色の違うものでした。

法律というのは、時代の変化・ニーズの変化に伴い常に見直しされており、

この「信託法」も例外ではなく、90年前からずっと見直しがされていました。

そして、大改正が行われたのが2006年(平成18年)のことです。

この平成18年の改正から「家族信託」が実現できるようになり、

数年経った今、実務で活用されるレベルにまで浸透してきているのです。

皆様のもとへ提供できるサービスがより良く、豊富なものになりますよう

今日も最新の情報をたっぷり吸収して参ります!

司法書士 立石和希子

2014.6.4

こんばんは!

司法書士の立石です。

今日は、泉事務所からのお知らせです。

泉司法書士事務所で一緒に働いてくださる方を募集しています。

資格者・無資格者問いません!ともに募集中です。

業務内容としては、

資格者の方≫≫

●不動産のお取引への立会い

●登記申請書類の作成(不動産・相続・商業)

●後見業務

※当事務所では、不動産決済だけでなく幅広い業務を取り扱っています。

無資格者の方≫≫

○法務局や役所への書類の提出・受取り

○取引先・銀行等へ書類の受取り

○ワードを使っての書類作成

※勤務形態・勤務日数・時間の調整は可能です。

当事務所では「人当たりの良さ」を重要視しています。

経験・知識は問いません。

法律関係の仕事したい方、不動産決済以外の仕事をしたい司法書士の方、

若さと明るさのある事務所で働きたい方、

いらっしゃいましたらぜひ一度ご連絡ください。

また、周りにそういう人がいるよ!という方ぜひご紹介ください。

泉司法書士事務所

TEL 06―6147―8639

MAIL izumi

2014.6.2

こんばんは!気づいたら夜やんっ!!!

ども、司法書士の泉です♪

本日、私がお送りするのは、「**家族信託シリーズ**」の第4弾です。

前回は、「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」についてお伝えしました。

今回のテーマは、「任意後見支援信託契約」についてです。(※公証人遠藤英嗣先生 著 「新しい家族信託」)

まず始めに、「家族信託」は、成年後見制度の代替的機能を有しています。その代表的な信託契約は、委託者の意思能力(判断能力)の喪失や低下を効力発生の条件とする財産管理処分(活用)型の信託契約であり、多くは高齢者が将来自らの判断能力の低下する事態に備える信託と言えます。

そして、今回のテーマの任意後見支援信託契約は、委託者が任意後見契約を締結する一方で、重要な財産を信託財産として財産管理信託契約を締結し、成年後見制度とは別の枠組みで管理活用するというものです。

この仕組みを選択する理由は、一つに、任意後見人では、当該財産の管理が難しい場合や当該財産が家産承継させる財産である場合など、これを任意後見事務とは別枠で管理運用しあるいは当該財産を承継させる必要がある場合です。その二は、成年後見制度ではその任務が本人自身のための身上監護を中心とした財産管理になるが、本人が扶養している配偶者や障害をもつ子の生活や福祉の確保のために、同じく本人の財産から金融資産や収益性のある不動産などを切り離して信託財産として活用し、後見制度の枠を超えて保護を要する家族のために財産を管理し有効に活用するためです。

「本人の資産に余裕があるけど、その配偶者や子には余裕がない」、なんてことはよくあります。

「そんなの本人に余裕があるんだから、本人の財産を使ったらいいじゃん!」って簡単に思われがちですが、なかなかそうはいきません!

成年後見制度は、あくまでも本人の財産を守るための制度であって、本人が扶養している配偶者や子を守るための制度ではないのです!残念!!

でも信託ならこの想いを実現できるのです。家族信託恐るべし!!

では、問題です。

「成年後見人は、被後見人のために信託を設定することができるでしょうか??」

成年後見ということは、すでに本人には判断能力がない状態です。その状態で、成年後見人が本人のために信託を設定することができるのでしょうか??

ふふふ、答えは次回です。

みなさん、けして調べないで下さいね!

次回をお楽しみに♪♪

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「会社設立」

私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!

というわけで、今週も張り切っていきましょう!

司法書士の泉でした♪♪

PS.写真は、先週に引続き、我が家の家庭菜園の「葉だいこん」です♪

師匠から、もう食べていいよ、というお墨付きをいただきました!

しかーし!雑草と葉だいこんの違いがわかりません!一か八かです!

今夜の晩御飯は「葉だいこんor雑草」です!

いただきます!!

...

2014.5.30

こんにちは!司法書士の立石です。

**相続手続きシリーズ**第22弾は、

素朴な疑問 遺産の全部を配偶者にするなら、相続登記しなくてもよい?!

たとえば、

父、母、子3人の5人家族で、

お母さんが先に亡くなり、お父さんがお母さんの遺産を全部引継ぎ、子どもたちは何も関与しないという場合、手続きはお父さんに任せておけば完了するのでしょうか。

不動産の固定資産税も、お父さんが払うように手続きしてくれたのでオッケーになるのでしょうか。

このケースでは、お父さんとお子さん3人が相続人となり、お父さんが遺産を全部引継ぐと決めたとしてもその事実は変わりません。

また、税金の支払いと登記の名義とは全く別物で、別個の手続きが必要です。

したがって、上記のケースで、手続き上きちんとお父さんのものにするには

お父さんとお子さん3人全員の協力のもと、不動産であれば相続登記が必要です。

※預貯金の相続手続に関しても相続人全員の協力が必要です。

配偶者のどちらかが先にお亡くなりになった場合、

生存している配偶者の方に当然に財産を引き継ぐことができると

思われる方が多いですが、手続に関してはお子様の関与が必須です。

そういえば手続してなかったな、と思われた方、ぜひご確認を☆